「転職しない」という選択もアリ?30代キャリアに関する8つの誤解

転職するなら

今しかないのかも…

忙しさに流されるだけの毎日…

30代は経験と責任が増す時期。

成果を出せても将来への不安を感じることはよくあります。

この「立ち止まる時期」は誰にでも訪れます。

そんな時、気づかぬうちに「思い込み」でキャリアを判断していることも少なくありません。

たとえば…

- 転職しなければ成長できない?

- もう転職は年齢的に遅いのでは…

でも、こうした見方は変わりつつあります。

変化の激しい現代、キャリアの築き方は人それぞれ。

そこで、この記事では、30代が陥りがちな8つの誤解を取り上げます。

今のあなたに当てはまる『誤解』がないか見つめ直し、これからのライフプランを考える材料としてご活用ください。

誤解1:転職活動のゴールは「転職」

転職サイトに登録した瞬間…

ゴールは転職成功!

そんなプレッシャーを自分に課したこと…

ありませんか?

しかし、見方を変えれば、転職活動は「自分の棚卸し」をする絶好の機会。

職務経歴書を通してスキルを言語化し、市場の評価と比べることで、自分の価値や可能性が見えてきます。

人材業界では「キャリア・インベントリ(Career Inventory)」という手法が使われます。

キャリアインベントリーは、自分のこれまでの経歴を「所属していた組織」「担当していた職務」ごとに書き出して整理したもので、職務経歴書のようなものです。

職務経歴書と異なるのは、自分のキャリアにおける、

✔ 興味

✔ 能力

✔ 価値観

…を再認識することに主眼をおいている点です。

そうした自己分析を通じて、転職だけが選択肢ではなく、

- 現職での成長機会の再発見

- 新たなスキル習得への意欲

- 独立といった多様な可能性

…に気づくことができます。

見える化するには、厚生労働省が提供している『ジョブ・カード』の利用が手軽で、おススメ。

無料で利用でき、フォーマットに沿って入力するだけなので、すぐに始められます。

転職すること自体が目的ではなく、自分のキャリアの現在地を確認し、意思をもって次の一歩を選ぶ。

これが本来の転職活動の価値なのです。

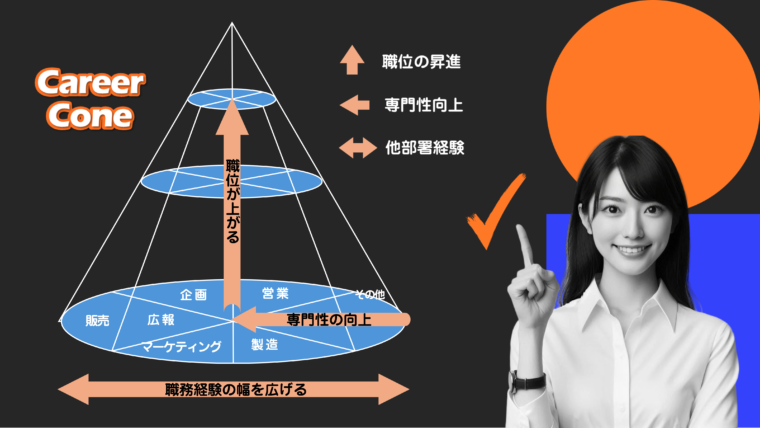

誤解2:キャリアアップ = 「昇進・役職」

現状維持は後退だ…

もっと上を目指さないと!

と考えているあなた…

疲れませんか?

終身雇用が前提だったこれまでの働き方から一転、個人が複数の企業や働き方を経験しながら、主体的にキャリアを築いていく時代へと変わりつつあります。

今は 「キャリア3.0時代」

キャリアアップはもはや「上に昇る(昇進)」だけを意味しません。

ここで注目していただきたいのが「キャリアコーン(Career Cone)」という立体的なキャリアモデル。

キャリアの動きを単なる直線的な“キャリア階段”として捉えるのではなく、円錐にたとえて、主に以下の3つの方向性で捉える考え方です。

- 垂直方向: 組織内の『階層・地位』

- 水平方向: 経験やスキルの幅を広げる

- 中心方向: 専門性の深化・ネットワーク構築

昇進だけにとらわれず、これら3つの方向性を組み合わせることで、変化に強く、自分らしいキャリアを築けます。

こうしたキャリア設計の多様化を反映するように、現在、多くの企業で「プロフェッショナル職」や「専門職トラック」が整備されつつあります。

以下は「プロフェッショナル職」「専門職トラック」等の専門性重視のキャリアパスを整備している事例です。

| 企業名 | 業界・領域 | 制度名・内容・特徴 |

| ソニー | 電機・エレクトロニクス | 専門職制度。技術系社員向けに「プロフェッショナル職」を設け、管理職と並ぶキャリアパス・報酬体系を整備。 |

| 三菱UFJ銀行 | 金融 | 「専門職コース」導入。高度な金融知識やITスキルを持つ人材向けに、管理職以外の昇進・昇給ルートを設定。 |

| 日立製作所 | 製造・IT | 「エキスパート職」導入。研究開発やIT分野で専門性を発揮する職種に独立した評価・処遇体系を整備。 |

| 野村総合研究所 | コンサル・IT | 「プロフェッショナル職」制度。コンサルタントやITエンジニアなど専門性重視のキャリアパスを明確化。 |

| アステラス製薬 | 製薬 | 「専門職キャリアパス」導入。研究職などで管理職以外でも高い評価・報酬を得られる制度。 |

| 楽天グループ | IT・サービス | 「スペシャリスト職」導入。エンジニアやデータサイエンティストなどに専門職トラックを整備。 |

| NTTデータ | IT・システム | 「プロフェッショナル職」制度。高度な技術力・知見を持つ人材向けに、管理職と同等の処遇・キャリアパスを用意。 |

| トヨタ自動車 | 自動車・製造 | 「マイスター制度」など。熟練技能者や技術者向けに専門職キャリアを整備、現場での高度専門性を評価。 |

| パナソニック | 電機・エレクトロニクス | 「プロフェッショナル職」制度。研究・開発・設計などで専門性に応じたキャリアパスと報酬体系を導入。 |

※各社の制度内容は変更される場合があります。最新の情報は各社公式サイト等でご確認ください。

これらの企業は「管理職=出世」という従来型キャリアだけでなく、専門性を極める道を正式に制度化し、評価・処遇・昇進の枠組みを整備しています。

自分の興味や価値観、ライフステージに合わせて、成長の方向を選ぶ時代。

職位だけでなく「意味ある経験」の蓄積を大切に…。

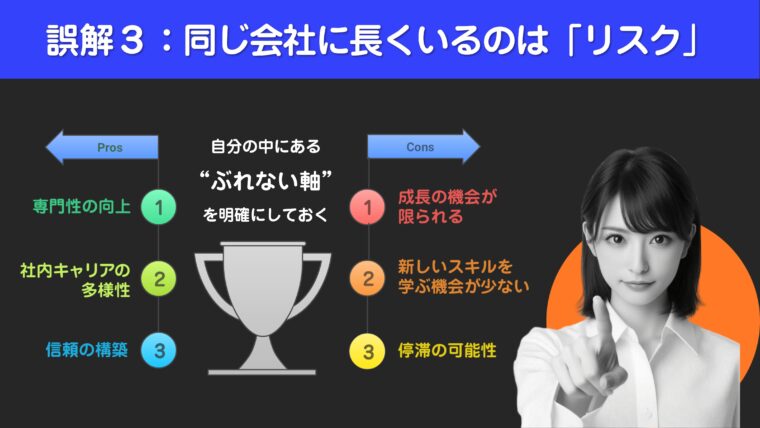

誤解3:同じ会社に長くいるのは「リスク」

同じ職場に長くいると、

スキルの幅が広がらない…

…と不安になる人は少なくありません。

たしかに、キャリアの“流動性”は重要ですが、一方で「深掘りのキャリア」という考え方もあります。

これは、同じ環境内で知識やスキル、人脈、信頼を積み重ね、専門性や影響力を高めていくアプローチです。

GoogleやP&Gといった企業では、あえて社内での異動や職務拡張(ジョブクラフティング)を通じて、社内キャリアの多様性を育てる制度が取り入れられています。

こうした社員の主体的なキャリア形成を支える動きは、日本企業にも広がっています👇

| 企業名 | 業種・特徴 | ジョブクラフティングの取り組み内容 | 推進の目的・効果 | 参考事例・発信内容 |

| 株式会社LIFULL | IT・不動産サービス | 組織開発グループ主導で現場にジョブクラフティングを導入 | エンゲージメント向上、働きがい創出 | 人事責任者による実践・発信 |

| 株式会社共立メンテナンス | ホテル・寮運営 | 若手社員の定着支援や離職防止のために導入 | 離職率低下、若手活躍推進 | 定着支援施策としてジョブクラフティング導入 |

| 株式会社アースフード | 飲食業 | 仕事を手作りする文化を醸成し、現場主導で実践 | 働きがい向上、現場力強化 | 県の事例集で取り組みを紹介 |

| 株式会社リクルート | 人材サービス | 自律的キャリア形成支援の一環としてジョブクラフティング推進 | 自己成長促進、イノベーション創出 | 社内外での研修・ワークショップ実施 |

| 株式会社パーソルキャリア | 人材サービス | 社員向けにジョブクラフティング研修を実施 | キャリア自律支援、組織活性化 | 研修プログラムや導入事例を公開 |

※各社の制度内容は変更される場合があります。最新の情報は各社公式サイト等でご確認ください。

社内でキャリアを動かせる環境があれば、同じ会社に長くいることが必ずしもリスクとは限らないのです。

誤解4:転職は「35歳まで」が限界

35歳以上…

転職はもう無理でしょ

これはすでに過去の話。

最新のリクルートワークス研究所のデータでは、40代後半〜50代の転職者数も年々増加傾向にあり、「年齢フィルター」は以前ほど強く機能していません。

背景には、少子高齢化による人手不足や、事業変革を推進できる経験豊富な人材への企業の期待があります。

『リクルートエージェント』の転職者データをさらに40代と50代に分けて分析すると、50代の転職者の伸びが顕著であることが分かる。これは、『リクルートエージェント』内でミドルシニアの転職支援に関するプロジェクトが立ち上がったことも要因として挙げられるが、転職市場のニーズの変化が起きていると言える。35歳転職限界説は過去のものになっており、企業が求める経験を持っている方を採用する動きが加速している。

「ミドル世代の転職は10年で約6倍へ 経験の棚卸しは10年以上さかのぼることが重要」2025.03.25 https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2025/0325_15591.html

実際、転職市場のデータを見ても、40代・50代の転職者数は全体の伸びを上回り、特に50代の増加が目立っています。

むしろ重視されているのは、

即戦力として何ができるか

…という実力です。

転職で年収を上げるコツについては、こちらをご覧ください。

ここで大切になるのが、“自分はどこでどう輝けるのか”を知ること。

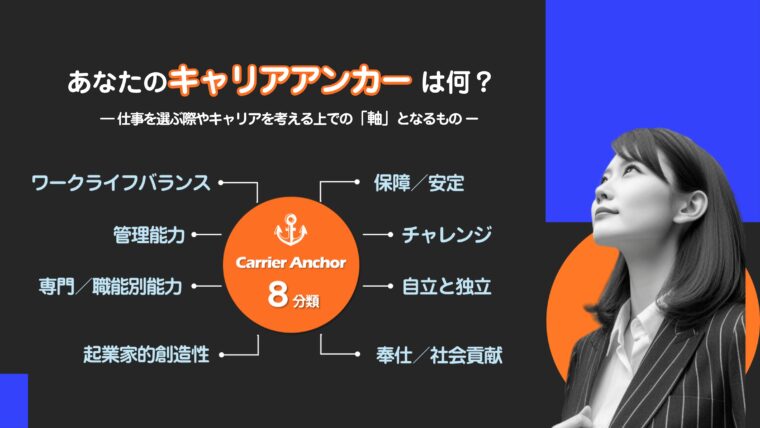

自分の“市場価値”を把握するうえで役立つのが、キャリアアンカー(Career Anchor)理論です。

これはMITのエドガー・シャインが提唱したもので、「安定性」「独立性」「専門性」など、個人が無意識に大切にしている価値観を8つのタイプで分類します。

30代のうちに自分の中にある“ぶれない軸”を明確にしておくことで、40代以降も納得感あるキャリアを描きやすくなります。

誤解5:キャリアを変えるには「転職しかない」

キャリアチェンジ=転職でしょ

…という思い込み、ありませんか?

今は「リスキリング」や「パラレルキャリア」といった言葉が注目されるように、働きながら学ぶ・複数のキャリアを並行することが当たり前の時代になりつつあります。

リスキリング

時代の変化に合わせて自分自身(や従業員)のスキルをアップデートし、新しい仕事や役割に適応できるように学び直すこと

パラレルキャリア

複数の活動(仕事、社会貢献、学習、趣味など)を同時進行することで、収入、スキル、経験、やりがい、人脈などを得て、人生をより豊かにしようとする働き方

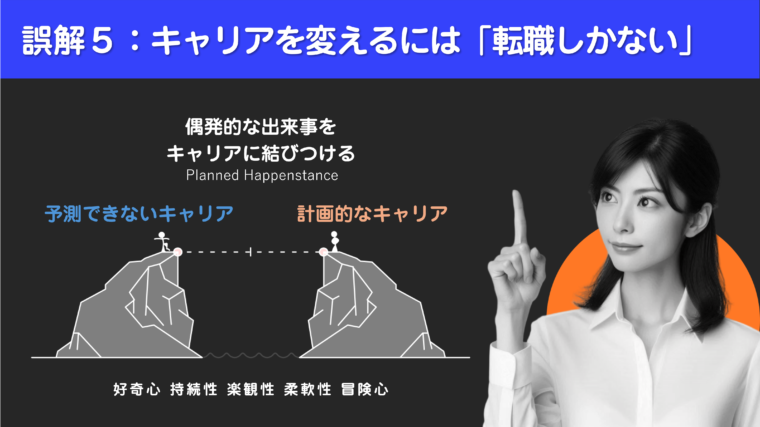

また、予測が難しい時代には、計画どおりに進めることよりも、

予期せぬ出来事を

前向きにとらえる姿勢も大切

そこで参考になるのが、スタンフォード大学のクランボルツ教授が提唱した「計画された偶発性(Planned Happenstance)」という考え方です。

ここでいう「計画」とは、将来のキャリアを細かく決めることではなく、思いがけない出来事に対応できるよう、日頃から準備や行動を積み重ねておくことを意味します。

たとえば、人とのつながりを増やす、未知の分野にふれる、などです。

実際のところ…

もともとは人事職として

働いていました…

上司から予期せぬマーケティング部への異動打診を受け入れたことが、未経験分野へのキャリア転換の転機に。

さらに、社外での偶然の出会いや経験が重なり、想定していなかった新たなキャリアの可能性を切り拓くことにつながりました。

https://note.com/k_kihara_3nt1a/n/n55e3f2ae93a1?utm_source=chatgpt.com

クランボルツ教授は、この偶発性を引き寄せるためには、次の5つの行動特性が重要だと述べています。

- 好奇心

- 持続性

- 楽観性

- 柔軟性

- 冒険心

こうした特性を育てながら、偶然の出来事を自らのキャリアに結びつけていくことが、これからの時代には欠かせません。

キャリアは、予測するものではなく、自ら創っていくものなのです。

誤解6:副業は「収入を増やす」ためにすること

副業って、結局…

副収入を得る手段でしょ

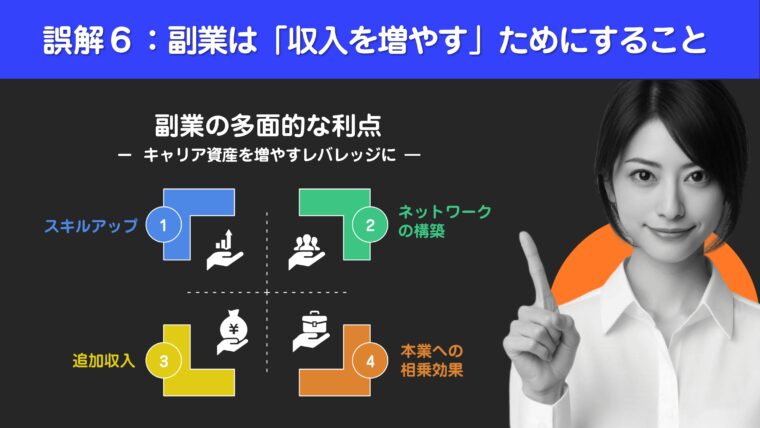

副業というと、どうしても「収入を増やすための手段」として捉えられがち。

たしかに収入面のメリットは大きいですが、それだけではありません。

副業は、本業では得られないスキルや経験を積み重ね、

自分のキャリアを

アップデートする絶好の機会!

…でもあります。

たとえば、Web制作やライティング、マーケティング、コンサルティングなどの副業を通じて、実践的なビジネススキルを磨き、それが本業での昇進や新たな挑戦につながったケースも増えています。

他にも…

スキル獲得 ➡ 本業貢献

営業スキル以外も磨きたくて、副業でWebサイト制作を始めました。

実践でプログラミング等を学び、その知識を本業のツール改善提案に応用。

業務効率化に繋がり、社内評価も上がりました。

異分野経験 ➡ キャリアチェンジ

事務職の私が副業で始めたSNS運用代行。

マーケティングの面白さに目覚め、少しずつ実績を積み上げました。

その経験が評価され、未経験からWebマーケティング会社へ転職!

副業がキャリアチェンジのきっかけになりました。

専門性深化 ➡ 独立

エンジニアとして働きつつ、副業で技術コンサルを始めました。

多様な課題解決を通じて専門性が深まり、人脈も拡大。

そこで得た実績と自信を胸に、数年後フリーランスとして独立しました。

ポイントは、いきなり転職や独立に踏み出すのではなく、本業で安定を保ちつつ、副業で新しい挑戦を試すこと。

副業を「キャリア資産を増やすレバレッジ」としてとらえることで、未来への選択肢をより豊かに広げていくことができるのです。

副業の始め方やキャリアに活かすポイントについては、こちらの記事も参考にしてください。

誤解7:学び直しは「キャリアに直結しない」

リスキリング…

すぐ仕事に活かせないなら

意味がないよね?

学び直し(リスキリング)に対して、「今すぐ役立つ知識だけが必要」と考えてしまう人も少なくありません。

しかし、キャリアにおいて重要なのは「すぐに使えるスキル」だけでなく、「未来に備える力」をつけることです。

経済産業省のリスキリング推進プロジェクトでも指摘されているように、変化のスピードが加速する時代では、常に新しい知識をキャッチアップできる人材が重宝されます。

そんな時代だからこそ、少しずつでも新しいことに挑戦していく姿勢が大切。

小さな挑戦が、将来の選択肢を広げます。

事例としては…

副業と発信でWebスキルを磨き

総務人事からマーケ部門への異動

副業をリスキリングの手段として活用した兼業ワーカー

https://u-29.com/2021/01/26/yuri-tominaga/

地域活動で得た実践知をもとに

会社員から地域起業家として独立

好きを仕事に、小さな一歩から。

https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/interview/detail65/

リスキリングを始める具体的なステップはこちらの記事で詳しく解説しています。

誤解8:キャリアには「正解ルート」がある

「正解ルート」をはずれたら…

キャリアップは難しい?

社会に出たときに描いていた「理想のキャリアプラン」が、現実とズレてきてモヤモヤしている人も多いはず。

でも、キャリア研究の第一人者エドガー・シャインが提唱したように、現代のキャリアは「組織に合わせるもの」から「自分の軸に沿って動かすもの」へと変化しています。

つまり、王道ルートや他人の成功パターンに無理に合わせる必要はない。

たとえば…

好きな仕事に就く…

だけど関心が移り他の分野に挑戦

リーダー職になったけど…

専門職のよさを再認識

転向を希望

…など、曲がりくねったキャリアも、今は当たり前。

リクルートワークス研究所の調査によると、キャリアの道筋には偶然の出来事や予期せぬ選択が数多く影響しており、人のキャリアは直線的ではなく、何度も方向転換を繰り返す“マルチサイクル型”になる傾向があることが示されています。

1200人のキャリア曲線は一人ひとりの仕事履歴、人生履歴を映し出したもの。ひとつひとつが個性的であり、一つとして同じものはありません。

「マルチサイクル・デザインの時代ー100年ライフのキャリアを考えるー」https://www.works-i.com/research/report/item/190329_multicycle.pdf

重要なのは、ひとつのルートに固執せず、変化を前向きにとらえること。

実際に、多くの人が自分らしい“セカンドキャリア”を模索し、実現しています。

もしあなたも、キャリアに迷いを感じているなら、こちらの記事が参考になります。

自分の関心やライフステージに合わせて柔軟に軌道修正していくことが、長期的な幸福度を高めるカギになります。

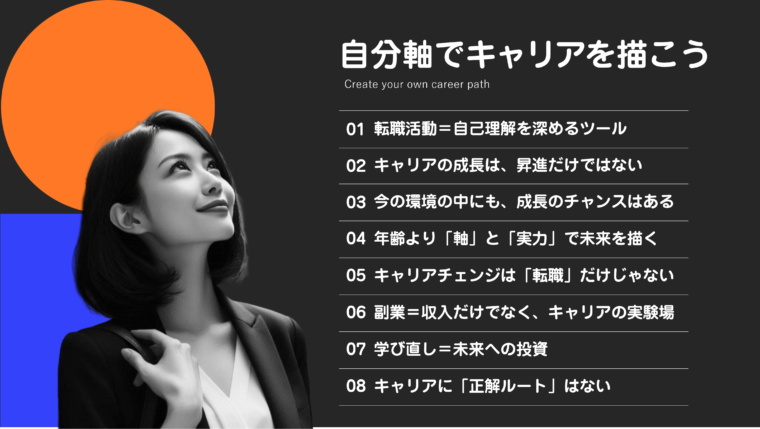

自分軸でキャリアを描こう

30代からのキャリア形成には、“スキル”と“マインドセット”の両方が求められます。

そのための多様な視点や具体的な行動について触れてきました。

最後に、この記事でお伝えしてきた要点を改めて整理します。

❶ 転職活動=自己理解を深めるツール

転職はゴールではなく、自分の価値・興味・可能性を見つめ直すプロセス。現職にとどまる選択肢も視野に入れる。

❷ キャリアの成長は、昇進だけではない

垂直(昇進)だけでなく、水平(経験の広がり)・中心(専門性の深掘り)という「キャリアコーン」で多面的に成長を捉える。

➌ 今の環境の中にも、成長のチャンスはある

長く同じ会社にいても、異動や職務拡張(ジョブクラフティング)でキャリアを豊かにできる。

❹ 年齢より「軸」と「実力」で未来を描く

40代以降でも転職は可能。年齢ではなく、「何ができるか」が重視される時代へ。

❺ キャリアチェンジは「転職」だけじゃない

リスキリングやパラレルキャリア、偶然を活かす「計画された偶発性」など、今の環境の中でも変化を起こせる。

❻ 副業=収入だけでなく、キャリアの実験場

副業は新しいスキルや経験を試し、将来の選択肢や本業への好影響を広げる手段にもなる。

❼ 学び直し=未来への投資

今すぐ役立たなくてもOK。好奇心を行動に移すことで、数年後のキャリアに大きな可能性を生む。

❽ キャリアに「正解ルート」はない

曲がりくねった道もOK。他人と比べず、自分の軸や変化に素直に向き合うことが何より大切。

自分にとって本当に大切なことは何か。自分らしい働き方とはどんな形か。

その答えは、誰かが決めるものではなく、あなた自身が見つけ、育てていくものです。