よりよい人間関係を築くためには、積極的に周囲とコミュニケーションをとることが大切。

このことに異を唱える人はいないでしょう。

しかし職場では、しばしば、

あの人と話すと、どっと疲れる…

…など、特定の人とのコミュニケーションに

心が疲弊するケースがあります。

実は、仕事のストレスの多くは…

人間関係におけるコミュニケーションが原因

と言われています。

なかでも

ストレスを発生させるコミュニケーションを

ストレスコミュニケーション

…といいます。

苦手な人とは会いたくない、関わりたくないのは誰しも同じ。

しかしながら…

長い人生において、関わりたくない人との「避けがたい出会い」はあります。

そこで今回 解説するのは…

ストレスコミュニケーション対処法!

特定の社員とのコミュニケーションに…

ストレスを感じている方に、とくにお役に立ちます。

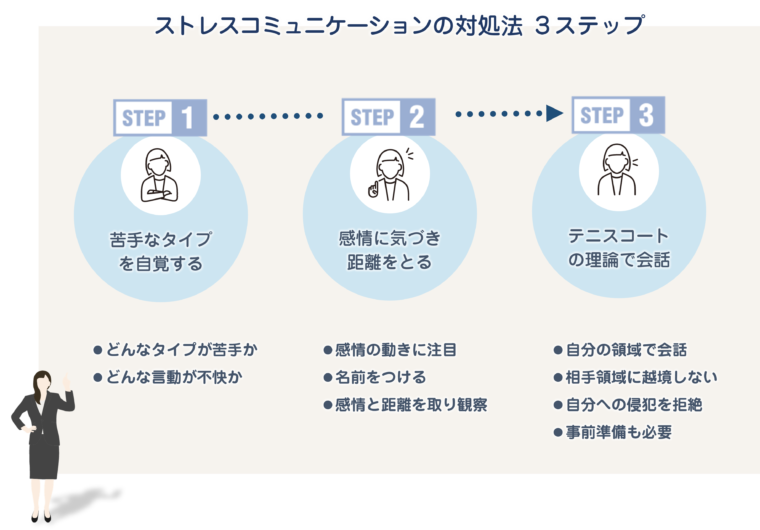

ストレスコミュニケーション対処法 :3STEP

コミュニケーションをとおして

良好な人間関係を築きたい…

そう願いながら私たちは日々を過ごしています。

コミュニケーションの重要性を理解し

努力もしている。

しかし…

意に反してストレスコミュニケーションに陥り

当惑、混乱、不安、怒り、心痛、恐怖といった感情に心を支配される場面も、毎日のように起こっています。

逃げるか、我慢するか、対峙するか…

ストレスコミュニケーションに陥った際、私たちはいつもその選択を迫られる。

ストレスコミュニケーションの対処法は、相手のタイプや自分との相性、状況など様々な要素が絡み合い、その方法は一様ではありません。

しかし、次の研究成果を活用すれば

解決の糸口が見えてきます。…

ハーバード大学:Holly Weeks

ハーバード大学医療大学院:Susan David

スタンフォード大学ビジネススクール:David L. Bradford他

具体的には、次の3STEPに整理できます。

- 苦手なタイプを自覚する

- 自分の感情に気づき、観察する

- テニスコート理論を使って会話を進める

❶は事前準備、❷❸はコミュニケーションの留意点となります。

具体的な内容を次の項より解説します。

❶ STEP1 苦手なタイプを自覚する

あなたの苦手とする相手は…

どんなタイプでしょうか?

過去をふり返ると…

- 言葉の端々にトゲを感じるタイプ

- 自分のペースで会話を進めるタイプ

- 気に障ると攻撃的になるタイプ

など、特定のタイプが思い浮かぶと思います。

以前からずっと同じタイプが苦手…

ということならば、そこにあなたのウィークポイントがあります。

この苦手な「タイプ」を明らかにすることが、対処法のファーストステップです。

大切なのは…

「ヒト」ではなく「タイプ」に着目すること

「ヒト」に着目すると

「私のほうがいけなかったのかも…」と自分に矢印が向きます。

目的は、ストレスコミュニケーションへの対処。

苦手なタイプに「うまく対処できたかどうかだけ」をふり返り、その成果に注目しましょう。

簡単なワークも効果的。

たとえば…

毎日自分の頑張りを見つけて、カレンダーに〇をつけるなどです。

〇が増えていくのを見ると達成感を得られます。

「今日は〇、うまくノーが言えた」など

心の中でつぶやくだけでも効果的。

自分を褒めながらアップデートしていくイメージで臨みましょう。

うまくいかなければ、ほかにどんな方法が効果的だろう?とふり返るのみです。

次に、苦手な相手のどんな言葉や態度に自分は反応して不快な感情が起こるのか…

その詳細を明らかにします。

自分の感情の動きを思い出し…

ストレス反応の引き金となった

言葉や態度を

思い出してください。

このことが、STEP2の導入になります…

STEP1のポイント整理…

- どんなタイプが苦手なのか自覚する。

- 不快な感情を起こすトリガーを追及する。

❷ STEP2 自分の感情に気づき、観察する

あの言葉

あの態度に

カチンとくるんだよな…

と、感情が刺激される場面…

あなたの中に

どんな感情が沸き起こっていますか?

次のステップは…

その時の感情に

一番近い名前をつける作業

たとえば、だんだん

「怒りを含んだイライラが沸いてきた」などです。

心理学用語で

「感情のラベリング」と呼ばれるメソッド。

名づけることで、感情との間に距離ができます。

『ハーバード流 心のマネジメント』の著者は

「感情と距離をとり観察する」と表現しています。

(感情から)離れて観察することによって、つかの間の精神的経験に自分が支配されるのを防ぐことになるのだ。

『ハーバード流 心のマネジメント』第1章 EA:感情の俊敏性はなぜ必要か より

EQでは、「自己認識力を高める方法 ①俯瞰して自分を眺める」がこれにあたります。

感情と距離をとることができれば、情動が抑制され、冷静さを保つことができます。

脳科学においても、

自身の感情を言葉にすることで、ネガティブな感情体験や出来事へのストレスを和らげることができる。

Liebermanet al., 2011

…ということが明らかになりました。

この研究では…

ネガティブな感情を言語化すると、脳のなかで理性をつかさどる前頭前野が刺激され、感情をつかさどる偏桃体の働きを抑えられる、という論拠も示されています。

感情を抑え込もうとすると

反作用が起こって感情に支配されます。

ごまかそうとすると追いかけてくる。

大切なのは…

感情と格闘しないこと

感情を抑え込まない、ごまかさない

ただ距離をとり、観察するだけ…

というイメージです。

自分のなかに、○○という感情が湧き起こっているなぁ、と名づけることで…

感情との間に距離ができ

その感情を観察するだけの

冷静さを得ます!

怒りやイライラの対処に特化した記事もあります。必要に応じて、ご活用ください。

STEP2のポイントを整理すると…

- 会話の中で自分の感情の動きに目を向け、名前をつける。

- 感情を抑え込むのではなく、観察する。

感情への対処ができたら、冷静さを保ちながら会話を進めることができます。

会話の進め方のコツは、次のstep3で解説。

❸ STEP3 テニスコートの理論を踏まえて会話を進める

感情と距離ができ…

あなたには、ストレスコミュニケーションに対処する余裕が生まれました。

会話中も感情に支配されず、冷静に相手と向き合うことができます。

次に大切になるのは、会話の進め方です。

職場の場合

会話をきっかけに関係が修復できなくなった…

という状況は、避けなければなりません。

そこで必要となるのは…

対立を生まないコミュニケーション

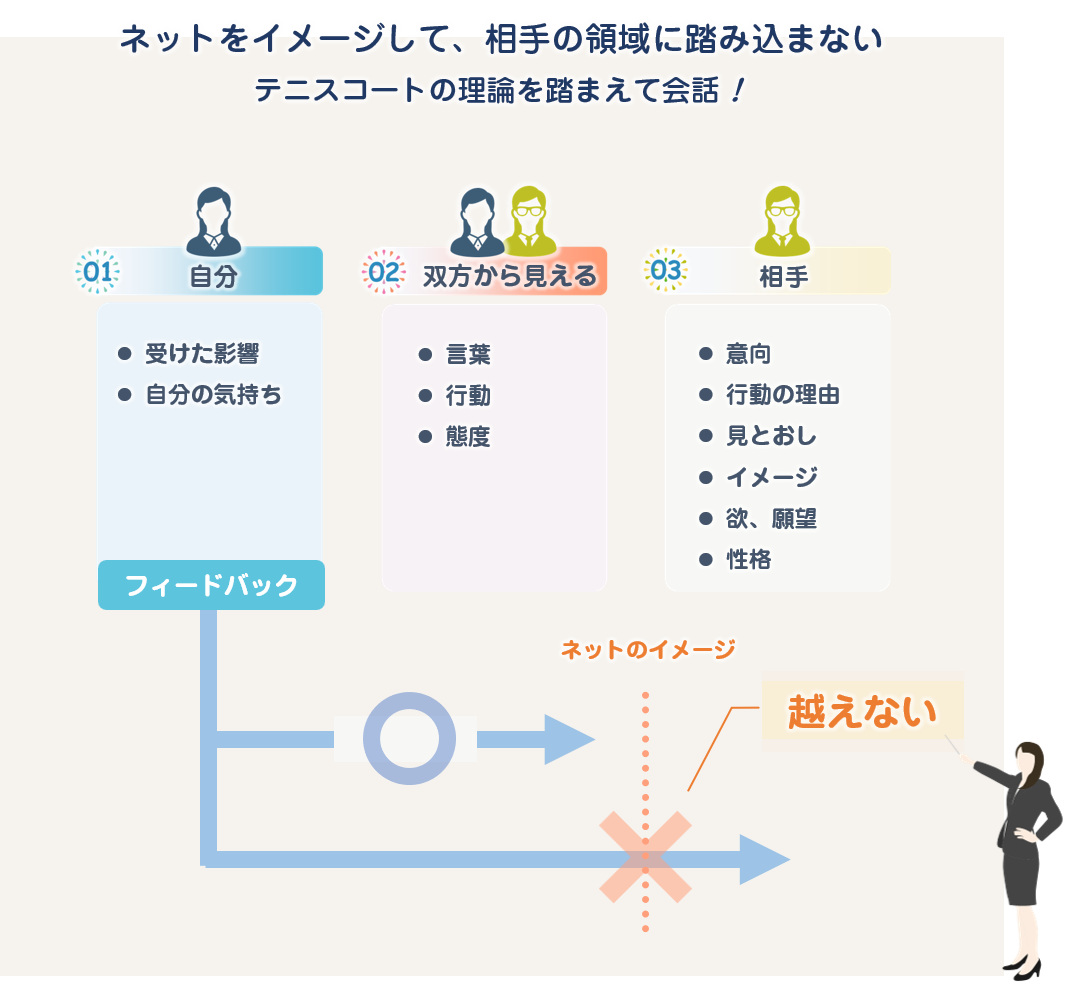

有効な方法は、「行動に特化したフィードバック」(テニスコートの理論)の活用です。

具体的には、次のイメージ。

この図を思い浮かべて会話を進めましょう。

- 自分が熟知している領域

- 自分からも相手からも見える領域

- 相手しか見えない領域

- 「❸相手」の領域に踏み込まず、「❶自分」か 「❷両方から見える領域」で会話を進める。

- 相手が「❶自分」の領域に踏み込んできたら拒絶する。

この2点を堅持して会話を進めます。

伝えることがあり、その内容がはっきりしている場合は、事前にどんな言葉を使って伝えるか、準備しておくのも大切。

さらに詳しく知りたい方は

次の『対立を生まない人間関係のスキル』の記事をご参照ください。

STEP3のポイントを整理すると…

- テニスコートの理論を踏まえて会話を進める。

- 伝える内容がはっきりしている場合は、事前に言葉を準備しておく。

ストレスコミュニケーションの対処法 Q&A

本記事全体のポイントをまとめました。

ストレスコミュニケーションの対処法は、相手のタイプや自分との相性、状況など様々な要素が絡み合い、一様ではありません。

そのため、解説が抽象的となりました。

そこで最後に、具体的な場面をとり上げ、

Q&A形式で解説…

※右端の「v」をクリックしてください…

要件を先に話すことが大切です。最初に要件を明確に伝えたほうが、相手も対応しやすく、会話が長引きません。感情的になる人に対しては、相手に取り入るような雑談から入るのは禁物です。

会話を進めていくうちに感情的になるタイプ、または感情が表情にあらわれるタイプを苦手と感じるのは自然です。

機嫌をうかがうような雑談から入りたくなる気持ちもわかりますが、核心となる要件を最初に話してください。

そのほうが相手も対応を考えやすく、会話が進むうちに冷静さをとりもどす可能性が高まります。

留意点は…

- ケースによっては、自分にも責任の一端はあることを最初に認める。

- 伝える内容がはっきりしている場合は、どのような言葉で説明するか準備する。

- 会話の中に自分の解釈・想像を含めない。※ STEP3を参照

- 相手を言い負かすことが目的ではないことを終始心にとめて対応する。

※右端の「v」をクリックしてください…

このタイプは自分のことを認めてほしいだけですから、あなたは、かく乱されないように会話の本筋にもどすことに努めてください。

揚げ足をとるタイプに悩む方も多いと思います。

このタイプは、自分を誇示したい気持ちが強いので、基本的にはオーディエンスの前で攻撃的な言動をとります。

提案中に

何か揚げ足をとる言動を受けた場合は…

間違いがあり、失礼しました

では本題にもどります

など、いったん誤りを認めて切り上げる

という対応が有効です。

巻き込まれない

そして深入りしないようにしてください。

決して、対決してはいけません。

新入社員の皆さんにおかれましては、さらに、これまで出会わなかった「苦手なタイプ」があなたの前に現れるかもしれません。

職場でのコミュニケーションで悩んだときは抱え込まずに、ぜひ周囲にも相談してください。

人生の主人公は、皆さん自身です。

大切なことは、常に主人公として生きること。

ご活躍をお祈りします。

どの職場にもいる「困る人」への具体的な対応については、以下の記事で解説しています。

必要に応じて、ご活用ください。

仕事を進めるうえで常に不安がつきまとう、とお困りの方は、以下の記事が参考になります。ご参照ください。

記事中で紹介した関連書籍を載せておきます…

♦『コミュニケーションの教科書』

♦『ハーバード流 こころのマネジメント』

♦『スタンフォード式 人生を変える人間関係の授業』

内向型の人は、コミュニケーション自体に「精神的な負担」を感じやすい…

そんな方には、ジル・チャン著の「『静かな人』の戦略書」が参考になります。

\ 成功をしているビジネスパーソンの多くは内向型である /

忙しいあなたも、耳は意外とヒマしてます。

時間がない人におススメなのは audiobook!

ビジネスパーソンの主流は、耳読書。

読書効率がグンと上がります…

将来必要な生活資金を見とおして…

キャリアアップとともに副業にも関心がある、という新入社員の方のために、

以下の記事を書きました。必要に応じてご活用ください…