部下に対する指導やフィードバック

が誤解され…

パワハラと受けとられたら

どうしよう…

…と悩むマネジャーは少なくありません。

そんな悩める上司のために

今回はパワハラ防止策を解説します。

平成28年に実施された実態調査によると…

パワハラはコミュニケーションが希薄な職場で起こりやすく、失敗を言い出せないなど率直な言動が失われた状況で発生しています。

参考:「平成 28 年度 厚生労働省委託事業/職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書」P54図表41 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000164176.pdf

パワハラ発生の背景には…

職場のコミュニケーション不足があります。

共通の特徴は、率直な言動が失われた状態。

オープンなコミュニケーションを築くには、

問題について率直に伝えあうが

対立に発展しないという関係性

…がカギになります。

そこで、紹介するのが…

対立を生まない人間関係のスキル。

パワハラ防止以外でも、

次の点で使えるスキルです。

- 人材育成

- 夫婦関係の再構築

- 老害化の予防

パワハラ発生の要因は「仮面の関係」

パワハラ発生の要因のひとつは…

役割や立場が生む「仮面の関係」です。

管理職は、日々「上司の仮面」をかぶって業務に当たります。

ミスの指摘や説諭といったイヤな役回りができるのは、この「仮面」のおかげ。

部下が、耳の痛いことを受け入れるのは、「上司の仮面」の御威光によります。

しかし…

本来の姿を隠し、仮面をつけ続けて部下に接すると、部下もまた、その加工されたイメージに合わせて自分を偽るようになります。

たとえば、あなたが「いい上司」のふりをすれば…

相手も「いい部下」のふりをする。

これにより…

職場から率直なコミュニケーションは消失。

感情の共有ができなくなり

パワハラ発生の可能性が高まる

仕事を進めるうえで「仮面の関係」は必要。

しかし、率直さの喪失は避けなければなりません。

昭和の上司ならば…

だから

飲みニケーションだ!

…と、仕事終わりに部下の肩をたたくでしょう。

しかし、令和の上司であるあなたは、

問題について率直に伝えあうが

対立に発展しないという関係を

つくっていきましょう

「対立を生まない」2つの方策

想像力ではなく知覚力を働かせる

私たちは、

相手の立場になって考えなさい!

…と言われて育ちました。

今でも部下に

顧客の立場になって応対しなさい…

と指導することも多い。

想像力は相手の気持ちを理解し、共感するための重要な能力。

しかし、過剰になると

- 相手の気持ちを自分の価値観で解釈

- 相手の意図を自分の経験値で判断

…といった落とし穴にはまります。

たとえば、

君にトラブルが多いのは、

お客様の立場になって

応対していないことが原因だ!

…といった言動。

自分の主観にもとづいた言動は、偏見や決めつけという印象を部下に与えます。

結果、後味の悪い指導になる。

相手の内面を想像して伝えるのは、基本的にNG。

- 誤解のリスク

- プライバシーを侵害するリスク

…があり、信頼関係の損失につながるからです。

相手の内面を想像し、伝えてよいのは共感の場面。

たとえば、

それは…

たいへんだったね

…と言えるような場面です。

これ以外については、目の前で起こっている事実にもとづいて話すことが大切。

想像力ではなく、知覚力(相手の言葉、表情、態度の観察に集中)を働かせます。

相手の内面については…

想像ではなく「質問」によって引き出し、確かな事実に変えましょう。

つまり、質問することによって見えない内面を「目の前で起こった事実」へと変換します。

そうすれば、パワハラに発展することはありません。

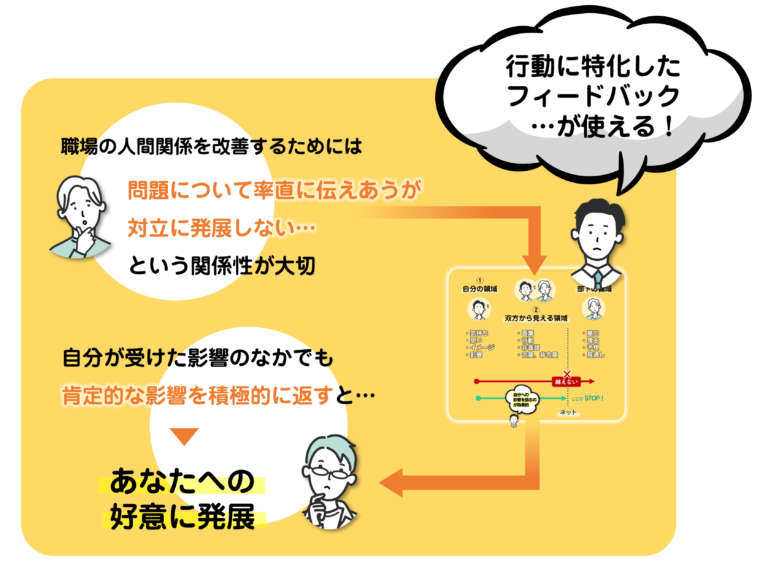

行動の特化したフィードバック

「マネジャーの必読書」して紹介するのが…

スタンフォード大学の「インターパーソナル・ダイナミックス」のコースで行われている授業が、書籍になりました。

インターパーソナル・ダイナミックスは

50年以上の伝統をもつ講義。

学生の9割が受講するほどの人気です。

ビジネスシーンに転用できるのは…

行動に特化したフィードバック

平たくいえば…

言いにくいことを伝えても、対立に発展しないコツ。

以下より、解説を始めます。

対話の場面は、以下の3つの領域に分けられます。

- 自分が熟知する領域(内面を含む)

- 自分からも部下からも見える領域

- 部下しか見えない領域

❷ ❸の境にネットがあるように想像しましょう。

以下の図の点線の部分がそうです。

フィードバックのポイントは…

双方から見える領域から先に踏み込まないこと。

以下のように「言及の範囲」限定します。

- 部下の具体的な言動

- 部下からの影響

- 部下の行動理由や見通し

- 部下のもつイメージ

「言及の範囲」を限定することで…

対立を招かず、率直に意見を述べることができます。

逆に…

「言及できないこと」に踏み込むと、非難めいて相手に伝わります。

たとえば以下のような言い方です。

君はチームでの役割を忘れている

自分の業績になることしか

考えてないよね!

このような言葉をぶつけられたら、相手は攻撃を受けたと感じます。

自分の内面に踏み込まれ…

「決めつけられた」と思うからです。

奥方から、

あなたは

自分のことしか考えていないのね

…と言われ、血圧が上るときと同じ。

マネジャーは、

部下の意向を理解していると思いがちです。

しかし、相手が言葉で明確に言わない限り、すべては憶測にすぎません。

この場合、次のように言い換えればOK。

チームに一言も言わずに

決済前の計画を取引先で紹介したことを残念に思う

相手の言動から受けた「自分への影響」に意識を向けます。そして、そのときの感情を言葉にして伝えましょう。

相手も自分の内面には踏み込めません。

自分の内面はどのように表現しようともOK。

パワハラと非難されることはありません。

以上が、行動に特化したフィードバックです。

身につけば強力なパワハラ防止策になります。

職場の人間関係にかかわる記事を

以下にピックアップしました。

必要に応じて、ご活用ください…

まずは、Z世代の社員の対応について、

コミュニケーションのポイントを解説しています。

令和時代のリーダーシップは共感型…

共感型リーダーのコミュニケーションスキルを解説。

職場の「困る人」対策です。

自分を守るためのコミュニケションの方法を解説。

人間関係を好転させるコツ

「行動の特化したフィードバック」は、人間関係を好転させるスキルでもあります。

コツは…

自分が受けた影響のなかでも

肯定的な影響を積極的に返すこと

自分への影響は…

いくら述べても人物批判になりません。

むしろ…

「肯定的な影響」を言語化すれば、相手はあなたに肯定的な印象をもつようになります。

たとえば…

- よかった

- 楽しかった

- うれしかった

- 感動した

- 満足だ

- 興奮した

- 癒された

- 元気をもらった

- 心地いい

- 励まされた

- 驚いた

- 心が弾む

- 安心した

- 心が温まった

- 幸せを感じる

…など、多様な表現で自分の内面を伝えましょう。

最近は「ヤバイ」の一言で全て済ませる人が多い。

親しい間柄は、それでケッコウ。

しかし、多くの人は、

相手が

どのように受けとめたかを知りたい

つまり、リアクションの「中身」を求めています。

肯定的な反応が返ってくれば、

その人に対する好意に発展することが多い。

相手の言動から受けた影響に意識を向け…

肯定的な感情を言語化して伝える

単純ですが、実は…

この繰り返しが、人間関係を深めるコツ。

複雑な戦略は必要ありません。

さらに、相手の心をつかむコツを知りたい方は

以下の記事をご参照ください。

行動に特化したフィードバックを修得し

ビジネスのみならず、プライベートにおいても、

コミュニケーションの質を高めていきましょう。

すると、あなたの魅力が輝き始めます。

今後の生活資金に対する不安、健康不安、急な出費への備え…

そんな不安を安心に変える方法を、以下の記事にまとめました。

キャリアアップを目指しながら副収入もほしい…という人向けの記事です。