上司よりもAIに相談したほうが、

いいアドバイスがもらえそう…

このように考える若手社員が現在増加中です。

ワークプレイス・インテリジェンスと人材開発会社のINTOOが実施した調査によると、

調査対象となったZ世代の47%が、上司のアドバイスよりも良いアドバイスを得るためにChatGPTなどのAIを利用すると回答しており、55%がソーシャルメディアを利用すると回答した。

2023年11月から12月にかけて、フルタイムの労働者1600人を対象

Business Insider Japan『Z世代の約半数は上司よりもChatGPTを頼る…サポート不足で退職を考える人も』より

https://www.businessinsider.jp/post-282580

上記の調査から…

今後重視される資質は、感情の理解や共感、連携、調整力など、人間特有の領域へと移行するのは間違いありません。

リーダーの資質としては、

共感型リーダーシップの重要度がますます高まる。

なかでも重要なのは…

何がチームを動かすのかを理解するとともに

それを効果的なコミュニケーションによって

実現するスキル

そこで、今回は…

共感型リーダーに必要な

コミュニケーションスキルを解説!

共感型リーダーとは…

対話を重視し、合意形成したうえで指示を出すような「つながり」重視のリーダー

結果、社員個々の力が引き出され、イノベーションを起こす土壌がつくられます。

以前は、トップダウンで部下を従わせるリーダーがもてはやされる時代がありました。

しかし、ダイバーシティが進むなか、そうした強圧的な手法は通用しなくなりました。

多様な人材を生かすには、組織に「つながり」や「安心」をもたらすような共感型の手法が効果を発揮するからです。

実際、巨大企業を率いるリーダーには共感型が多い。

- Apple最高経営責任者ティム・クック

- マイクロソフトCEO兼会長サティア・ナデラ

- グーグルのサンダー・ピチャイ

…といったリーダーがそうです。

今や共感型は世界のトレンドとなり、

日本にも波及しつつあります。

本記事では共感型の手法として、

コミュニケーションスキルを3点紹介。

今回紹介するスキルを手にすれば…

「上司にしたい人№1」も夢ではない。

リーダーに限らず…

良好な人間関係を築くためのコミュニケーションスキルとしても活用できます。

共感型の話し方:ペース&リード

共感型の話し方のひとつに…

ペース&リードがあります。

ペース&リードとは…

ペースや語彙レベルなどを合わせながら…

少しずつリードするコミュニケーションのこと

「伝える」を「伝わる」に変換するプロセスであり、共感を醸成するスキルです。

ペースや語彙レベルなどを合わせ、

- 会話のキャッチボールができる状態をつくる。

- メッセージというボールをお互いにキャッチできる状態へと高めていく。

…という手順とイメージをもって、

コミュニケーションを進めましょう。

❶ 観察し、ペースやレベルを合わせる

共感を阻害する要因は「予測とのズレ」です。

「こう反応するだろう」という予測と反応とのズレが大きいほど共感は遠ざかります。

そこで大切になるのが…

ペースや語彙レベルなどの差を小さくすること

必要になるのが観察です。

観点は…

- 耳から: 声の高低や大小 リズムやスピード

- 目から: 表情 姿勢 相づちのタイミングなど

- 内容から: 語彙や知識レベル 関心事など

これら3点に注目して相手に合わせていきます。

たとえば、テンポ…

- 相手がポツリポツリ話すなら、そのテンポに合わせる。

- ムリに合間を埋めようとしないで、相手の言葉を自分のなかで噛みしめる。

…という合わせ方をします。

心地よい会話のテンポは人それぞれ。

自分視点を手放し、会話が相手と同じテンポで進行するように努めます。

語彙レベルも人によって違います。

相手にとって未知の専門用語やカタカナ語、身内の言葉は、相手を困惑させるだけです。

語彙レベルを探り、相手に合わせながら会話を進めることもポイントのひとつ。

注意点は、観察に気をとられて「聞く」ことをおろそかにしないこと。

「聞く」ことがおろそかになる原因については、

以下の記事が参考になります。

必要に応じて、ご活用ください。

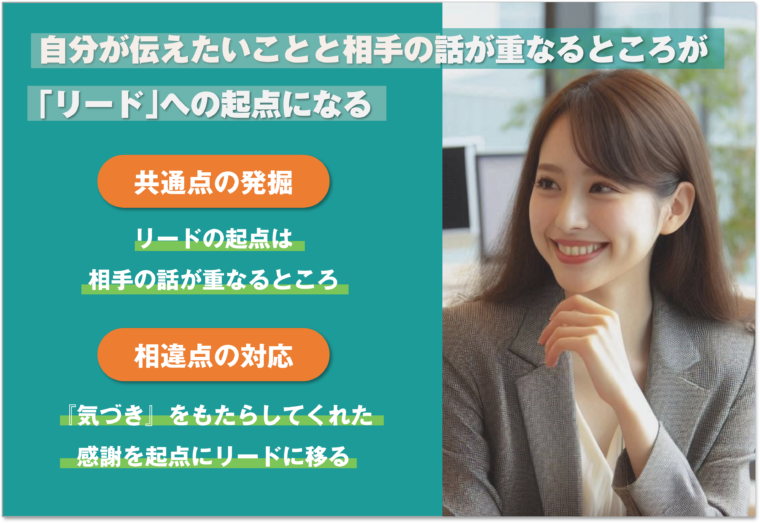

❷ 合わせるからリードへ

自分が伝えたいことと相手の話が重なるところが

「リード」への起点になります。

「重なるところ」は…

感想と質問によって掘り起こします。

たとえば…

○○さんの熱意が伝わってきました。

エネルギーの源は何ですか?

○○さんの

意外な一面を見たように思います。

そうなった経緯を教えてください。

「重なるところ」を見つけたら…

自分が共感できる点を示します。

たとえば…

○○さんに同じく、

私も悩んだ時期があります。

5年前の…

○○さんのおっしゃるとおり、

期待する部下が成果を出したときは

自分のことようにうれしいですね。

前回のプロジェクトの時に…

…というように

- 共通体験を自己開示したり

- 類似体験を投げかけたりします。

共通点の提供が『安心』や『つながり』をもたらし、共感への架け橋になります。

相違点は、『新たな視点』や『気づき』をもたらしてくれた感謝へとつなぎます。

大切なのは、あなたのメッセージを

大切なこととして受けとめている

…という反応を示すこと。

相手の反応:深いうなずきや声のトーンの変化、「なるほど」などの反応があれば、本題へとリードしていきます。

初対面で時間を要する、または共感が生まれにくい状況であれば…

「今回はここまで」と区切りをつけます。

区切りのつけ方:エンディングは、

お話をうかがって…

- 多くの発見があり、楽しい時間でした。

- とても刺激を受けました。

- 新たな見方を知りました。

- 有意義な気づきを多くいただきました

- 心が軽くなった思いがします。

- 次にお会いできる日が楽しみです。

…など、ポジティブな印象を与えて締めましょう。

部下の場合は…

これらをフランクな表現に変えます。

共感型の話し方:提案・質問型の伝達スキル

提案・質問型の伝達スキルとは…

命令を提案・質問に直したり、ネガティブな言葉をリフレーミングしたりして話すこと

とくに意識して使うのは「叱る/命ずる」とき。

職場のコミュニケーションで一番気をつかう場面です。

仕事上、リーダーが改善を求めたり命じたりすることは当然あります。

リーダーが苦慮するのは、

相手が委縮するような伝え方にならないかという点。

有効なのは、否定・命令を提案・質問に直す方法です。

改善を求める場面では…

× 入力ミスでは済まされないよ。

取引の要所での誤データは

致命的だよ 💢

○ 入力ミスは必ずある…

見方を変えて点検方法を

見直してみよう

どんなチェックが確実で

効率的だろう?

…というように

問いに変えて考えさせ、改善行動を促します。

命令を「提案」「問いかけ」に言い換えることで「寄り添い感」が生まれます。

同時に…

「あなた」が悪いから失敗したのではなく、

失敗につながったのは「あなたの行動のあり方」

である。つまり…

ヒトではなくコトに矢印を向けられます!

人格否定にならない、つまりパワハラにならないコミュニケーションスキルです。

改善を定着させるには、事後に…

変えてみてどうだった?

…という問いかけによるのふり返りが有効。

そのほか、

ネガティブな言葉を使わないことも大切です。

たとえば…

× 不安に思わなくていい

…と声かけは、

「不安」という言葉が頭に刻まれてしまう。

むしろ…

○ バックアップするので安心して

…と表現したほうが効果的です。

伝え方に悩んでいる人は、

- 命令を「提案」「問いかけ」に直して表現

- ネガティブな言葉はポジティブな言葉へと変換

…の2点を意識しましょう。

実践を重ねれば、あなたにも共感型リーダーへの扉が開かれます。

共感型の話し方:背中を押すコミュニケーション

背中を押すコミュニケーションとは、

次の2点を指します。

- 未来視点で意思を問う

- よい変化を描写して伝える

実践をとおして、

- 期待に応えたいという意思の形成

- 自律的な行動

…をもたらすメリットがあります。

❶ 未来視点で意思を問う

人の欠点やミスが目につき、ダメ出しばかりをしてしまう原因は…

過去や現在に焦点が当たっていること。

非難とは、過去の行動を批判することです。

過去をふり返って原因究明をしているつもりでも、相手は非難と受けとめやすい。

たとえば…

なぜ、

プレゼンの資料にミスがあったんだ?

十分点検したのか 💢

これを、

- 会議資料のミスを防ぐにはどうしたらいいか?

- 明日の会議資料は正確に作れるよね?

…など未来の意思を問う形に言い換えます。

とくに注意を要するのは…

「現在」を問いただす行為。

相手の内面に踏み込んでしまい、パワハラになる危険性が高い。

たとえば…

💢どうして

クレームが君に集中するんだ?

この言葉のあとに続けて、

人格を否定するような言葉が出てしまいがち。

ここでも…

クレームの内容や発生状況に

共通点はないか考えよう

明日から

一歩ずつ信頼を高めていこう

何から始める?

…と、次のアクションが明確になるように

提案したり問いかけたりしましょう。

❷ よい変化を描写して伝える

多忙なマネジャーは、部下との対話機会は思うようにつくれません。

プレイングマネジャーであれば、なおさらです。

そこで、試してほしいのが、

よい変化を描写して伝える方法。

たとえば…

幹部の多くが、

君のプレゼンを聞きながら

深くうなずいていたよ。

ほかにも…

○○課長さんが、

君のプレゼンで

プロジェクトの見とおしが立った…

と言っていたよ。

事実を伝えているだけですが、ポジティブなメッセージになる。

シンプルに…

「今月の目標、達成できたね」だけでもいい。

日ごろからアンテナを張り、部下が前向きになれるような事実を収集し、折を見て伝える…

すると、

- 見てくれている

- 気にかけてくれている

- 認めてくれている

…というメッセージとなって

部下の心を動かします。

結果、さらに期待に応えたいという意思や自律的な行動を促すことができる。

マネジャにとっても、

褒めることよりもハードルが低く、効果的。

ここで解説した内容は…

アクノレッジメント(承認)というコーチ術。

詳しくは、次の記事をご参照ください。

さて…

共感型リーダー目指すうえで、足を引っ張るのがコミュニケーションの悪習や口癖。

その克服法を、以下の記事で解説しています。

必要に応じてご活用ください。

どの職場にもいる「困る人」にイライラして、

「共感どころじゃない」とお困りの方は…

次の記事が参考になります。

話し方を極めたい方におススメの書籍は、

1000人を超えるビジネスパーソンのコーチ

岡本純子さん著作…

忙しいあなたも、耳は意外とヒマしてます。

時間がない人におススメなのは audiobook!

ビジネスパーソンの主流は、耳読書。

読書効率がグンと上がります…

今後の生活資金に対する不安、健康不安、急な出費への備え…

そんな不安を安心に変える方法を記事にしました。

副業を考えている方は、ご活用ください…

キャリアアップを目指しながら副収入もほしい…という方向けの記事です。