同年配と昔話をすると…

「若いころは怒られながら仕事を覚えた。恨むこともあったが、今では感謝している」

という話がよく出ます。

確かに感情を前面に出して部下を叱責する上司が多くいました。

しかし…

ダイバーシティ・マネジメントの経営手法が導入されつつある現在、「怒られて育つ」は、もはや過去の企業文化となりました。

今、マネジャーに求められるのは…

感情のコントロール

本記事では、常に感情の嵐にさらされているビジネスパーソンに、「感情をコントロールする方法」を解説します。

平たくいえば、感情とのつき合い方です。

事業環境の変化の中で求められる自己管理能力

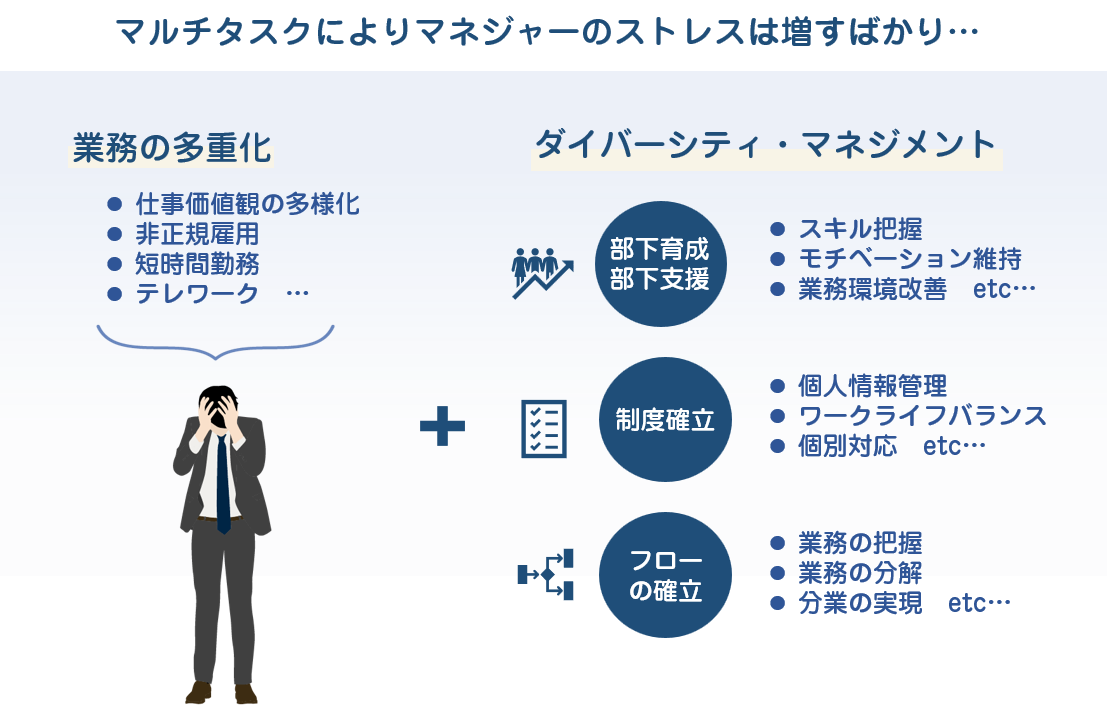

経済産業省がダイバーシティ・マネジメントの導入を進めるのは、生産年齢人口の減少が背景にあります。

仕事価値観の多様化、非正規雇用や短時間勤務・テレワークなど、雇用形態や勤務形態の多様化が進んでいることも大きな理由。

多様化を積極的に活用し、生産性の向上を目指せ! というのですから…

マネジャーは以前も増してストレスを抱え込むのは容易に想像できます。

多様化を活用することにより、「新しい価値を創出する」と聞くと、輝く未来が広がっているように感じますが、現場のマネジャーはどうでしょうか…

筆者は、細分化など組織の再編も必要と考えます。

会社運営に必要な機能に応じて組織を再編する、という発想がないとマネジャーは…

負荷に耐えられないでしょう。

イメージとしては、大きなピラミッドだったこれまでの組織を小ピラミッドに分割し、大小組織が総体的に機能する組織。

モデルとして…

京セラの発展の礎となった経営管理手法「アメーバ経営」が再注目されています。

参考のために、「アメーバ経営」のリンクを貼っておきます…

https://www.kccs.co.jp/consulting/service/amoeba/about/

いずれにしろ、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の波が押し寄せる昨今…

管理職は知識量やスキルの豊富さだけでは、不適応を起こします。

D&I時代、マネジャーに求められるのは受容性と柔軟性、それを支える自己管理能力です。

自己管理能力の中でも、重視されるのが感情のコントロール能力。

感情が不安定になると…

受容性や柔軟性が消失するからです。

感情のコントロール能力は、EQ習慣によって高めることができます。

ビジネスリーダーが実践するEQ習慣

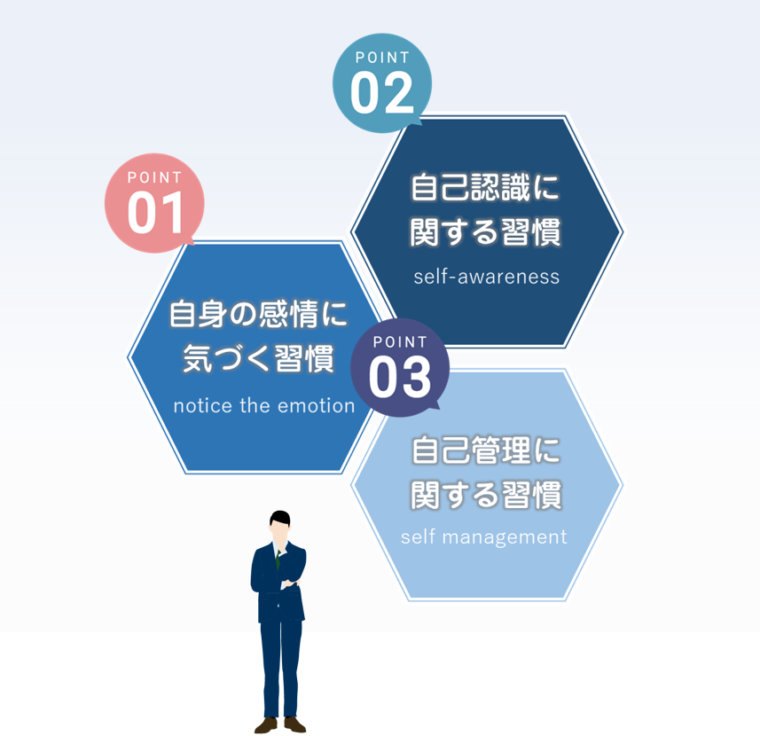

EQ習慣には3つの柱があります。

❶ まずは、感情をコントロールする習慣づくり

私たちは絶え間なく感情の流れにさらされています。

しかし、マネジャーは言動を感情に支配されないようにすることが必要。

一方、脳はまず感情から反応するようになっています。

そこで、初動の感情をどのようにコントロールし、適切にアウトプットするかを自分の傾向を踏まえながら習慣づけることが大切になります。

そのコツは、まず…

自分の感情に気づく習慣づくり

これは、後天的に身につけることができるスキルです。

例えば、「今、自分の中には怒りの感情が湧いている」と自覚的につかむ癖をつけるということです。

すると、感情と理性のバランスがとれるようになります。

感情を抑え込む習慣ではなく、自分の中に生まれた感情に気づくという習慣です。

慣れると、感情が生まれる前に、このあと自分の中にどのような感情が湧き起こるか、を予測することもできます。

習慣化によって…

自分の「感情ボタンを押す人やこと」を自覚できるようになるからです。

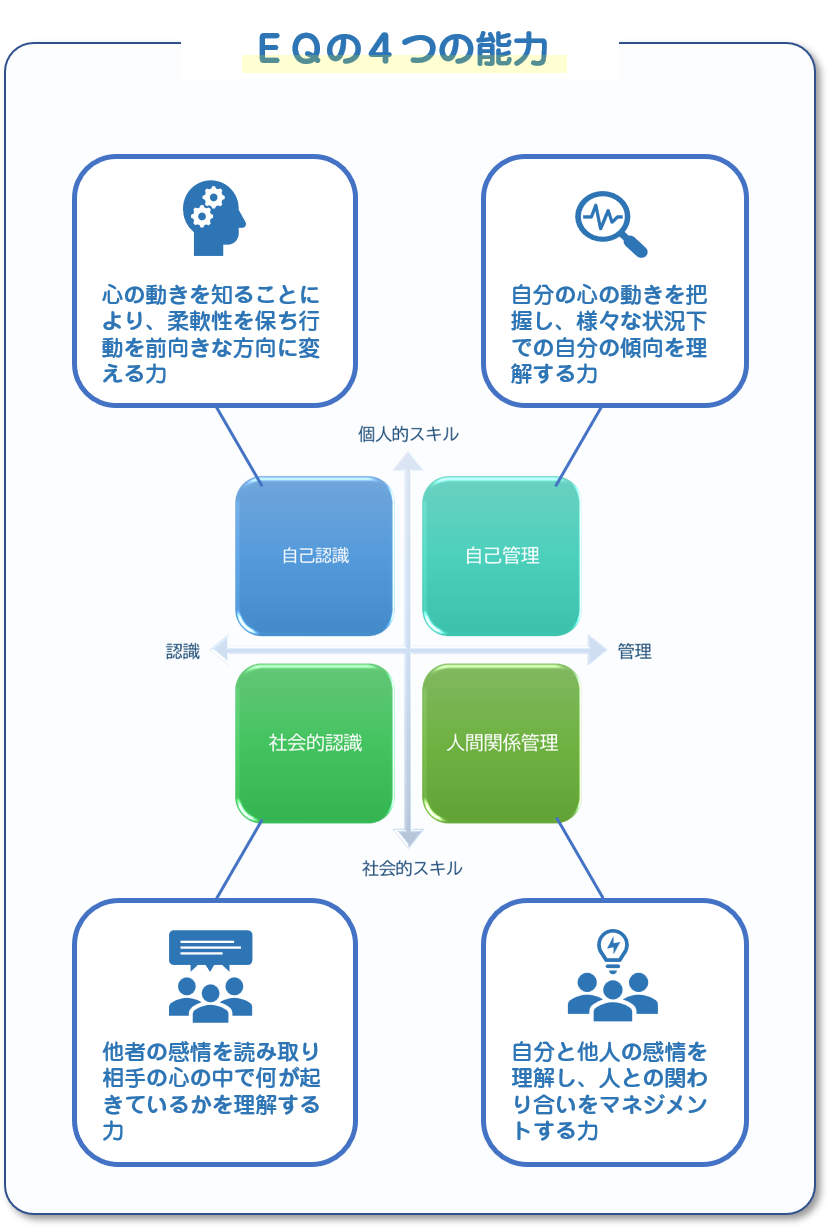

❷ EQの4つの能力:自己認識力・自己管理能力が身につく習慣

EQで示される4つの能力は上図のとおり。

社内研修で取り上げるのは、自己認識力と自己管理の2つです。

社会的認識力については、簡潔に、部下の考えや思いに興味や関心をもち、「聞くこと」と「観察」を大切にしましょう、ということにとどめています。

相手の心の中を読み取るのは難しく、読み取ったと思い込むことのほうが危険です。

私たちは臨床心理士でもなく、専門性を追求する時間もありません。

部下に対しては、感情を読み取ることに労力を費やすよりも…

理解しようとする姿勢が大切。

人間関係管理力は、状況や相手、必要性等によって多岐にわたります。

次の記事「EQリーダーシップ」が人間関係管理の代表的な内容になります。

1 自己認識力を高める習慣4選

以下の4つの習慣づくりをおススメします。

俯瞰的な視点をもつことで感情のとりこにならず、

「前向きな結果を生み出すためにどうしたらよいのか」という思考が働き始めます。

目の前のでき事を解決するために、どんな選択肢があり、どれを選択し、どのように表現すべきかという行動に意識が向きます。

感情は自然に湧きあがります。

その感情がどこから来るのか探求することで、自己認識力は大幅に高まります。

思いがけない感情が湧きあがってきたのなぜか、自分らしくない行動をとってしまったのはなぜかを自問する習慣をつけましょう。

感情に支配されなくなります。

だれでも感情のボタンがあります。

あなたの感情の引き金を引く人物や状況を思い出してください。

いやな感情を引き起こす人や状況を認識したら、感情をすり替える工夫をしましょう。

例えば、乗り越えたときのご褒美を自分に準備して、事後の感情に意識を向けるなどです。

ストレスの要因は日々の生活の中で積みあがるばかりです。

ストレスがかかったときに感情が働かないことがあります。

これは、心が悲鳴を上げていると考えてください。

心が自己防衛をしているのです。

ちょっと休憩をとろう、次の週末には1日趣味に没頭しよう、など休みを積極的にとりましょう。

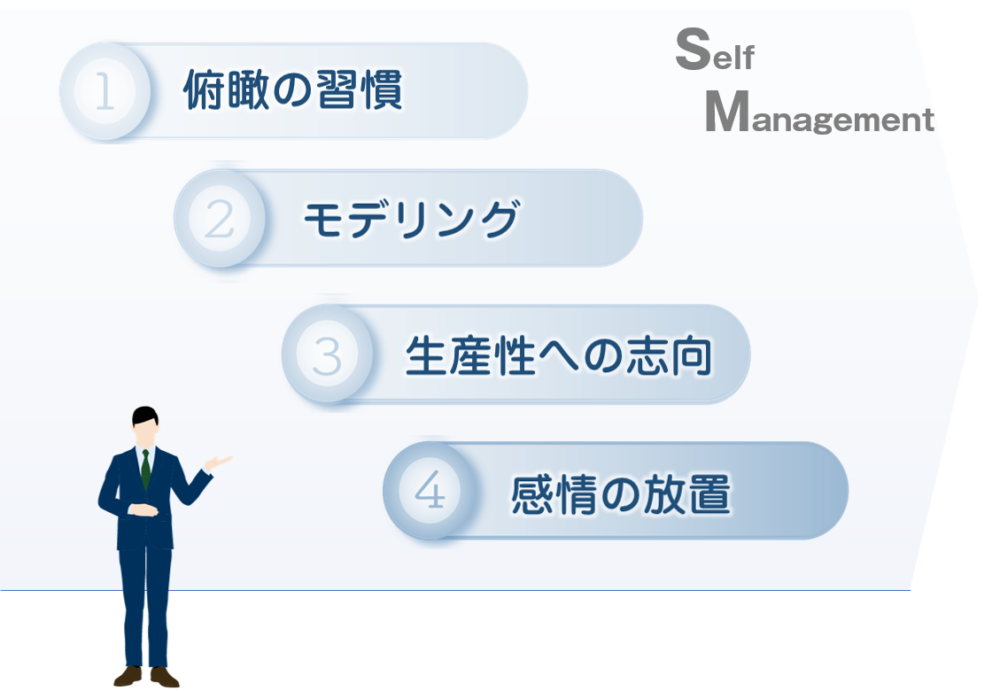

2 自己管理力を高める習慣4選

以下の4点の習慣づくりをおすすめします。

自分の感情に気づき、その気づきを基にして「備え」をしましょう。

例えば…

- 怒りの感情に気がついたら、大きく息を吸い込む

- 目の前に相手がいる場合は、深呼吸を心の中でイメージする

などです。

ほかには、有頂天になり調子に乗りすぎるときは、この後にすることを書き出すといった行動も有効です。

慣れるとすぐに身につきます。

出来事に冷静に対処する先輩や同僚の言動に注目しましょう。

感情にどのように向き合っているか、モデルとなる人をまねることはとても重要です。

親しい人であれば、感情への対処の仕方を教えてもらいます。

教えてもらうほうが近道です。

そして、自分に合う方法を取捨選択してください。

生産性を向上させるためには、自分の中の感情をどのようの方向づけるか、という発想で対処する方法もあります。

例えば「悔しい」という感情が湧き起こったときに、この感情を今後のモチベーションに転換していく、などです。

二度と今回と同じような悔し思いはしない、と感情をリノベーション(修復・刷新)するのです。

時間には思考を明確にする力があります。

感情はおおむね一時的なものですが、思考は無自覚のうちに継続しています。

時間を置くことで、思考が追いつくのを待つということです。

感情の対処を焦ることで、イライラしたり動揺したりするなど二次的な負の感情が生まれます。

放置することも有効な手段です。

感情のコーントロールは、習慣によって身につく

生産年齢人口の減少や仕事価値観・雇用形態・勤務形態の多様化など、変化の激しい時代の中で、マネジャーに求められる資質も変わってきています。

多様化への対応でマネジャーに求められるのは…

受容性と柔軟性、

それを支える自己管理能力です。

特に、従業員の多様な価値観を受容するためには、感情のコントロールが必須のスキルになります。そこで、EQ理論を紹介しました。

EQは後天的に身につけられる能力です。

脳はまず感情から反応するようになっています。

初動の感情をどのようにコントロールしてアウトプットするかを、(自分の傾向を踏まえながら)練習し、習慣づけていきましょう。

まずは、自分の中に湧き起こる感情に気づくことからスタート。

さらに、本記事では、EQの4つの能力の中の、自己認識力と自己管理力の2つを取り上げ、現場目線でそれぞれの能力を高める方法を紹介しました。

感情のコントロールに困っている人に役立てば幸いです。

なお、怒りやイライラの対処法については、以下の記事が参考になります。

ご参照ください。

どの職場にもいる「困る人」への具体的な対応については、以下の記事で解説しています。

必要に応じて、ご活用ください。

本記事の関連書籍を紹介します…

忙しいあなたも、耳は意外とヒマしてます。

時間がない人におススメなのは audiobook!

ビジネスパーソンの主流は、耳読書。

読書効率がグンと上がります…

今後の生活資金に対する不安、健康不安、急な出費への備え…

そんな不安を安心に変える方法を、以下の記事にまとめました。

キャリアアップを目指しながら副収入もほしい…という方向けの記事です。