12月から始めるストレスリセット:心をほぐして整える、新年度の備え方

もうムリ…

多忙な仕事、人間関係、思うようにいかない日々…

そんなとき、つい原因を外にばかり探していないでしょうか?

でも、実はあなた自身が…

ストレスをうまくリセット

できていないのかもしれない

そんな視点で、自分を見つめ直すことも大切です。

ストレスを「解消」だけで乗り切ろうとすると、 退職や転職といった「極端な選択肢」しか浮かばなくなることもあります。

けれど、心を上手にほぐし、整える習慣があれば…

人生の波風をやわらかく

受け流せるようになります

とくに…

12月から3月にかけては、一年の疲れが積み重なりやすい季節。

この時期こそ…

自分の心をやさしく

「ほぐす」時間をもつことが大切

本記事では、次の3つの視点から「心のリセット」を解説します。

今からできるストレスの「ずらし」方

ストレスの正体は、「我慢している」自分のサイン。

忙しさの中でその声を見逃すと、心のバランスが少しずつ崩れていきます。

ここでは、人間関係・仕事・キャリアの3つの側面から…

ストレスに向き合うケアを

ご紹介します

解消は難しい。

でも、「ずらす」ことはできます。

人間関係は「反応のスイッチ」をずらす

あなたの中に…

「相手を変えることで自分の問題を解決できる」という思い込みはないでしょうか?

人間関係のストレスの多くは、「相手を変えようとする努力」から生まれます。

ストレスの元は、この思い込みかもしれません。

あの人の言動に

いつも振り回される…

とはいえ…

相手は自分の思い通りには動きません。

そんなときは、「反応のスイッチ」を切り替えてみましょう。

- 相手の言葉を「評価」ではなく「情報」として受け取る

→ 自己批判せずに、相手の「行動傾向」として見る - 相手の言動の意図を詮索せず、「私はどう感じたのか」に意識を向ける

→ 相手の分析より自分の感情の確認を優先 - 感情が高ぶったら、呼吸や姿勢に注意を戻す

→ 体を整えると、脳の反応も落ち着く

たとえば、職場での注意や指摘…

上司に「もっと早く報告して」

と言われた

この場合、次の2つの受け止め方があります。

- 評価と受け取る → 自分は仕事がのろい

- 情報と受け取る → 上司はスピード重視の人だ

❷のように…

相手の言葉を「評価」ではなく「行動情報」として受け取る。

そうすると、感情的な反応(怒り・悲しみ)が起こりにくくなります。

「反応のスイッチ」をずらす練習

12月から少しずつ、始めてみませんか。

【 関連記事 】

過干渉・嫉妬・八つ当たりなど、相手の行動特性によるストレスについては、👇の記事で詳しく紹介しています。

ご活用ください。

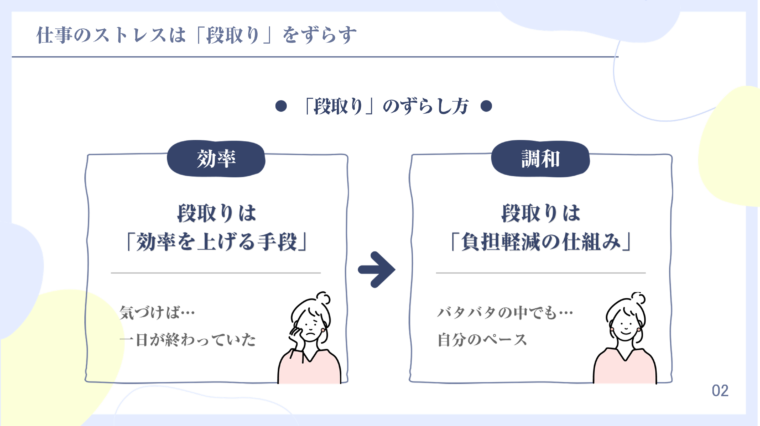

仕事のストレスは「段取り」をずらす

頑張っているのに、

なぜか満たされない…

その感覚の正体は、 「コントロール感の喪失」 にあります。

自分で判断して進めているときは、多少の忙しさがあっても前向きでいられるもの。

でも…

「やらされている」「終わらない」という感覚が続くと、

心は少しずつ摩耗していきます

その予兆は…

気づけば、一日が終わっていた

…という状態が続くとき。

そんなときは、「段取り」を「効率を上げる手段」ではなく…

「心の負担を減らす仕組み」

として捉え直してみましょう

たとえば…

- 朝の最初の10分を「自分のための時間」にする

→ メールや通知を見る前に、今日のペースを自分で決める。 - タスクの優先順位を「自分基準」でつける

→ 「緊急性」より「エネルギーの使い方」を軸にする。 - 「完璧」ではなく「進むこと」をゴールにする

→ できたことを小さく積み上げると、自己効力感が戻る。

予定を詰め込むよりも…

「どこで立ち止まるか」「どこまでやるか」を意識的に決める。

段取りとは、時間を管理することではなく…

自分の思考と感情を並べ直すこと

焦点を「仕事をさばく」から「心の流れを整える」に変える。

それだけで、ストレスの質が静かに変わっていきます。

これらは単なる時間管理ではなく、心の段取りを整える習慣です。

ほんの少し「段取り」を自分の軸に寄せるだけで、心のバランスが少しずつ戻っていきます。

12月から、あなたの「1日の流れ」を少し見直してみませんか。

年度末のバタバタの中でも、「自分のペース」を取り戻す時間は、新年度のスタートを軽やかにしてくれます。

【 関連記事 】

段取り力は、才能ではなくスキルです。

「段取り力」を身につけたい方は、👇の記事が参考になります。

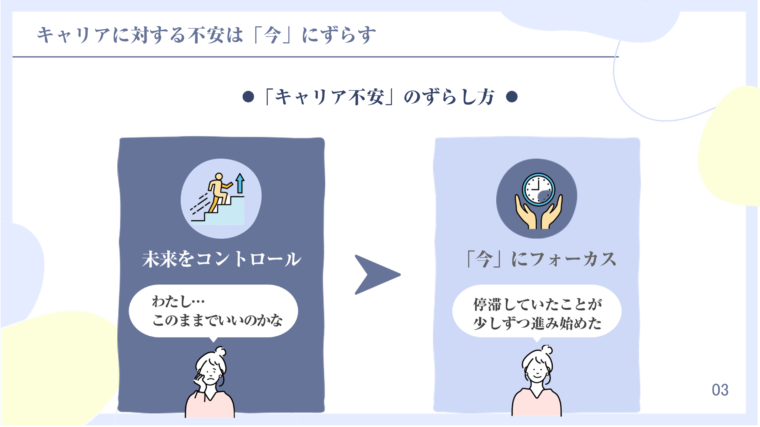

キャリアに対する不安は「今」にずらす

わたし…

このままでいいのかな

時折、心の中でつぶやいていませんか?

それは…

「未来への不確かさ」が生むストレスのサイン。

キャリアの悩みは、

この先が見えない

…から生まれます。

未来を完全にコントロールしようとするほど、「できない現実」とのギャップがストレスを生む。

そこで、大切になるのは…

「今できる」に

フォーカスすること

不安を解消しようとするのではなく、「小さな行動」を通して心の向きを整える。

ポイントは、小さく動くことです。

大目標はプレッシャーとなり、心の負担は増えるばかり。

習慣化できる、お試しで済む、そんな「小ささ」が理想的です。

たとえば…

- 通勤中、オーディオブックで気になる本を1冊聴いてみる

- 興味のある講座を「試しに」一つ受けてみる

- 好きだったことを再開する

自分にとってハードルの低い「小さなこと」を見つけましょう。

そして…

今日少し知る

今日少し動く、今日少し試す

この積み重ねが、「停滞」から「前進」へと、心のリズムを変えていきます。

春を迎えるころ…

あなたの「未来」は、今よりクリアに見え始めます。

【関連記事】

アラフィフ向けの記事ですが…

内容は年代を問わず活用できます。

学びの「入り口」の見つけ方はこちら👇

解消できないストレスとの「つき合い」方

どんなに努力しても、完全に「解消」できないストレスがあります。

たとえば…

自分では変えられない環境や人間関係など、受け入れるしかない要因があるときです。

そんなときは、ストレスを「なくす」よりも…

上手に「つき合う」ことを

目指してみましょう

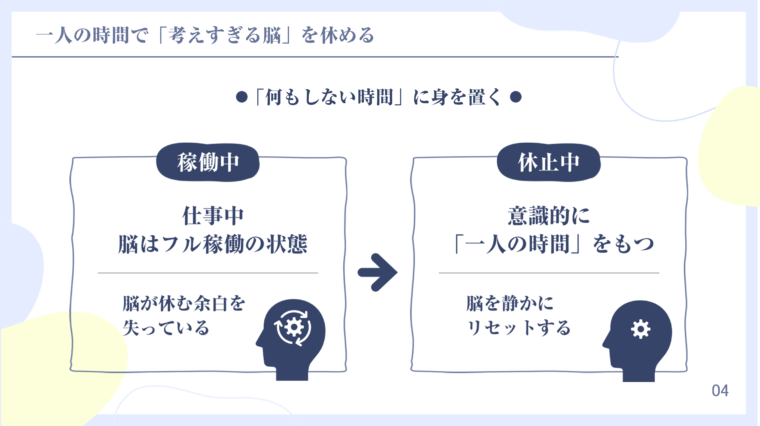

一人の時間で「考えすぎる脳」を休める

今は考えたくないのに…

仕事が頭から離れない

それは…

感じる力が弱まり、脳が休む余白を失っているサイン。

たとえば営業やサポート業務…

他人と関わる時間が多いほど、「相手に合わせる」「先を読む」など、脳は常にフル稼働しています。

そんなときは、意識的に「一人の時間」をもち…

脳の「余白」を取り戻す時間を

つくりましょう

何かを生産するためではなく、 「何もしない時間」に身を置く…

それが、脳を静かにリセットする一番の方法です。

たとえば…

- 一人で食事(味や香りをゆっくり感じる)

- カフェでぼんやり(人の気配をただ眺める)

- 何も考えずに空を眺める(光や風を感じる)

茂木健一郎氏の著書『脳をしっかり休ませる方法』![]()

もっと「ひとり時間」の過ごし方を知りたい方は、本ブログの「おひとり様の楽しみ方」や「人事評価を高める旅」も、ぜひ参考にされてください。

一人の時間は孤独ではなく、自分を整えるための静かな習慣。

その時間が、ストレスに押されがちな心をそっと回復させてくれます。

ひとりの時間を充足させる方法は、以下の記事の記事が参考になります。ご活用ください。

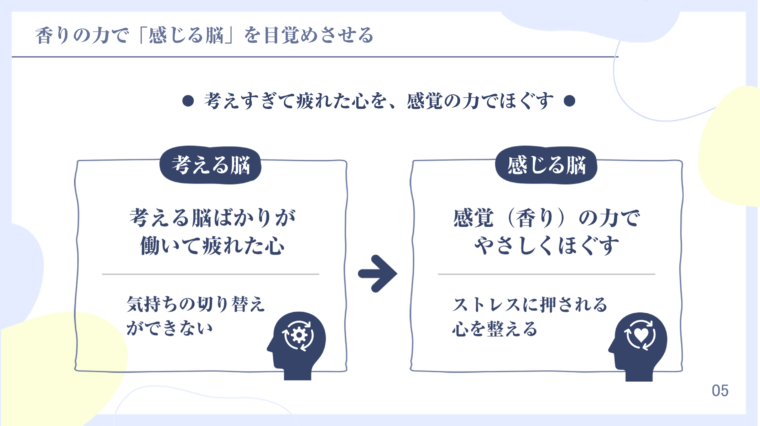

香りの力で「感じる脳」を目覚めさせる

気持ちを切り替えたいのに、

気分の重い日が続く…

頭ではわかっていても、切り替えが効かない。

そんな経験、ありませんか?

実はこれ、「考える脳」ばかりが働き…

「感じる脳」が眠っているサイン

そこで提案するのは、「香り」のもつ効用です。

香りには、特定の感情を呼び起こす作用があります。

たとえば…

- 潮の香りがすると海水浴の思い出が鮮やかによみがる

- ケーキ屋さんの前を通ると甘いバニラの香りで幸せな気持ちになった

そんな経験、ありませんか?

香りは、五感の中で唯一、感情を司る「扁桃体」に直接届く刺激。

頭で考えすぎて疲れた心を、感覚の力でやさしくほぐしてくれます。

参照:「アロマセラピーの快眠・認知機能改善効果への期待」

https://kenkobunka.com/kenbun/kb53/noda53.pdf

たとえば、

- 朝は「すっきり系」

ペパーミントやレモンなど → 脳の覚醒を助け、前向きな気分を引き出す - 夜は「やわらぎ系」

ラベンダーやベルガモットなど → 自律神経を落ち着かせ、眠りの質を高める

こんな変化を日常に取り入れるのがおススメ。

まずは…

自分の心がやさしく整う香り

を選ぶことから

一番手軽なのは、アロマスプレーです。

筆者の愛用は👇

もち運べて、場所を選ばず使えるのがうれしいポイントです。

ハンカチやティッシュに1〜2プッシュ吹きかけるだけ。

それだけで、ふっと気持ちが軽くなります。

アロマを選ぶポイントは、植物本来の繊細な香りや効果を期待できる…

天然成分100%を選ぶこと

香りを変えるだけで…

日常の風景が少しやわらぎ、思考でいっぱいだった脳が、「感じる余白」を取り戻していきます。

その小さな変化が、ストレスに押されがちな心を、やさしく整えてくれます。

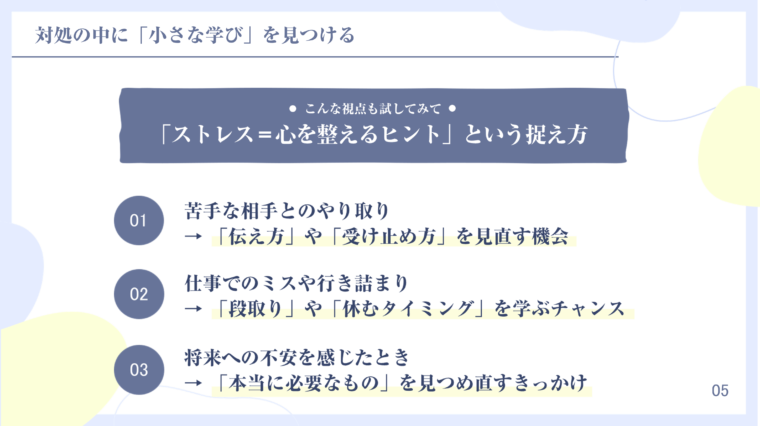

対処の中に「小さな学び」を見つける

ストレスがかかると、誰もがつい…

イヤだ、つらい、気分が重い

こんな感情で心がいっぱいになります。

でも、視点を少し広げてみると…

実はそこにこそ

心を整えるヒントが隠れています

たとえば…

- 苦手な相手とのやり取り

→ 「伝え方」「受け止め方」を見直す機会 - 仕事でのミスや行き詰まり

→ 「段取り」「休むタイミング」を学ぶ好機 - 将来への不安を感じたとき

→ 「本当に必要なもの」を見つめ直す契機

ストレスは、私たちを苦しめるためではなく…

整えるために現れる

そう思うだけで、心の姿勢が少し変わります。

対処するよりも、「気づき」を学びに転換する。

それが、ストレスと上手につき合う新しい形です。

その「気づき」を忘れないように…

スマホのメモ機能に記録しましょう

言語化することで、あなたの人生のテーマが見えてきます。

筆者はメモツールとして、Google Keepを主に利用しています。

PCでもスマホでも、思いついたときにすぐ書けるのがうれしいところ。

こうした小さな工夫が…

同じようなストレスに出会っても落ち着いて対処できる力へと変わります。

それだけでなく…

人生そのものが

ゆるやかに前向きに変わっていきます

【関連記事】

小さな学びは「ちょっとカジる」から始めることがポイント。

そのヒントは👇の記事で…

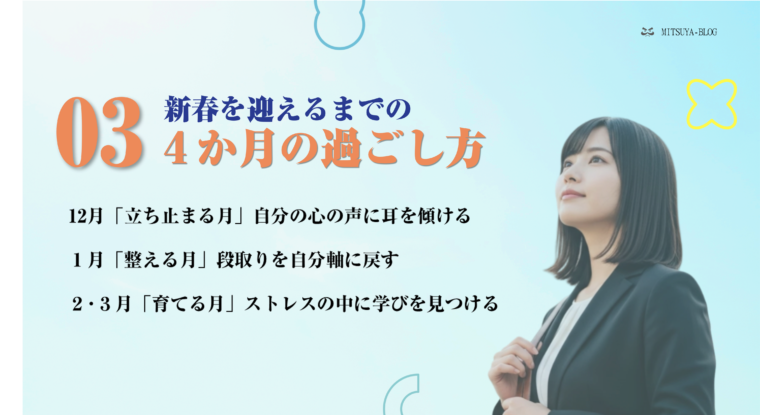

新春を迎えるまでの4か月の過ごし方

ストレスをゼロにすることはできません。

しかし…

「整えながら過ごすコツ」を知るだけで、心は驚くほど軽くなります。

この冬から春にかけての4か月は、

心をゆるめ、整え、育てる時間

スケジュールの例は👇

12月は「立ち止まる月」

忙しさの中でも、自分の心の声に耳を傾けてみる。人間関係・仕事・キャリア、それぞれの「引っかかり」を見つめ直すだけでOKです。

1月は「整える月」

段取りを見直し、朝の時間や休息のリズムを自分軸に戻しましょう。香りや一人時間を取り入れて、脳をやさしくリセットするのもおススメです。

2〜3月は「育てる月」

小さな行動や気づきを記録に残して、自分の変化を感じる期間。ストレスの中にも学びを見つけることで、心の筋肉がしなやかに育っていきます。

春を迎えるころには…

人生の波風をやわらかく

受け流せる「自分」に出会えます