会議の「空気」を変える!参加者全員が発言したくなるファシリテーション術

同じ人だけが話す「いつもの会議」

気づけば議題から脱線…

結局…

時間だけが過ぎていく

そんな会議風景、あなたも一度は目にしたはず…

原因の多くは…

「ファシリテーション」 にあります

ファシリテーションとは…

会議をうまく回し、流れを整える力

「会議の空気」を変え、参加者の力を引き出す技術です。

たとえば…

- 「安心ワード」で場を和ませる

- 沈黙を半減させる質問の投げ方

- 話を引き出す聞き方

こうした技術は、誰でも身につけられます。

本記事では…

テレビ朝日アナウンサー・平石直之氏の実践知に加え、国内企業研修の知見を参照しながら、明日から使える会議活性化の4ステップをご紹介します。

雰囲気づくり、言葉選び、発言後のフォロー、 定着化の仕組みまで、すぐに試せるテクニックを網羅しました。

Contents

STEP1

安心感を生む空気づくり

会議が活発に進むかどうかは、冒頭5分でほぼ決まります。

「この場なら安心してものを言える」と感じてもらうことが、発言の連鎖を生み出す第一歩。

会議冒頭5分で「安心感」を演出する

会議開始直後、参加者はどうしても緊張しがち。

そこで、冒頭は…

形式的な言い回しを封印。

堅苦しい言い回しは、発言のハードルをぐっと上げてしまいます。

安心感を生む工夫は、以下のとおり…

| 工夫のポイント | たとえば、こんなこと… |

| カジュアルな挨拶 | ・さあ、今日もいろんな意見を聞かせてください ・短くてもOK、思いついたことをどんどん出してください ・今日は「みんなで作る会議」です。力を貸してください |

| ルールを一言で | ・批判なし・パスOK・笑顔推奨 ・間違いは気にしない・質問大歓迎・否定しない ・同じ意見でもOK・反対意見も歓迎・沈黙もアリ |

| ひとり一言 | ・週末に行ってみたい場所は? ・最近あった「小さな幸せ」は? ・この夏、やってみたいことは? |

たとえば、会議冒頭に「小さな幸せ」をシェア…

場の空気を前向きに変えることができます。

会議の肩慣らしで…

「最近あった小さな幸せ」を一つ

お裾分けしてください

自販機に、いつもと違うのがあって

思わず買っちゃいました!

それ…

商品を「小さな幸せ、売ってます」

にしたら爆売れするかも…

このように、ちょっとした笑いを交えつつ会話できると、場の雰囲気も和みます。

事前準備で会議の成否が決まる

会議の成功は、事前の準備にも大きく左右されます。

安心して話せる空気は、ファシリテーターが綿密に準備を重ねてこそ生まれるもの。

テレビ朝日アナウンサーの平石直之氏は…

テーマや参加者の背景、想定される意見を事前に把握する。これこそが成功のカギであり、会議の成否の9割を決める

このように、準備の重要性を訴えています。

平石氏の実践知も踏まえ、会議の質を高める「事前準備のポイント」をご紹介…

| 準備内容 | 実施のポイント | 期待できる効果 |

| 目的・ゴール設定 | 最終的な成果物を「来季の営業戦略5案を出す」のように、動詞で具体的に設定する | 会議の方向性が明確になり、議論が脱線しにくくなる |

| 参加者への配慮 | 参加者の役職や性格、過去の発言傾向を把握しておく。発言が苦手な人には事前に声をかけ、安心感を与える | 全員が積極的に参加しやすい雰囲気をつくり、アイデアの多様性を引き出す |

| グランドルールの共有 | 「否定しない」「人の話を最後まで聞く」「アイデア出しは質より量」といったルールを事前に共有する | 参加者間の信頼関係を築き、建設的な議論を促進する |

パーソル総合研究所の全国6,000人調査では、会議で本音を話せている人は2割未満であることが明らかになりました。

こうした「本音が言えない会議の空気」を変えるために有効なのが、社員一人ひとりの「取扱説明書」の活用です。

ここで言う取扱説明書とは、「私はこういう人間です」という自己紹介シートのこと。

たとえば、

- 私は朝の方が頭が冴えているので、大事な議論は午前中がありがたい

- 苦手なことは人前で急に発言すること。事前に考える時間があると助かります

- コーヒーを飲むと気分が切り替わりやすい

- 急かされると焦ってしまうので、少し余裕をもって声をかけてもらえると嬉しい

こうした項目を20ほど書き出し、会議前やチームで共有することで、自然に互いの理解が深まり、緊張が和らぎます。

とくに新入社員や中途社員にとって…

初めての会議に参加するときの

緊張感は大きな壁

あらかじめ「取扱説明書」で互いの特徴を知っておくことで、「話しても大丈夫」という安心感が生まれます。

結果…

発言しやすい空気が会議に育っていきます。

物理的・心理的環境を整える

人は場の雰囲気やレイアウトでも心理的ハードルが変わります。

たとえば…

| 環境要素 | 効 果 | 例 |

| 席の配置 | 発言のしやすさ | 四角机より丸テーブル、上座を作らない |

| 照明・温度 | 集中力 | 明るめ・やや涼しめが集中しやすい |

| ツール準備 | 議論の可視化 | 付箋・ホワイトボード・オンラインボード |

これらの物理的な環境整備は、対面会議においては、とても重要。

しかし、オンライン会議では…

物理的な環境だけでなく、画面越しの心理的な環境整備も重視しなければなりません。

たとえば…

オンライン会議における「顔出し」も、心理的なハードルを下げる環境要素の一つ。

株式会社クロスリバーの調査では、「顔出しの雑談を行った会議」と「行わなかった会議」を比較したところ、前者のほうが発言数が1.7倍に増え、会議の予定時間を早く終える確率が45%高くなったという結果が出ています。

これは、顔出しがコミュニケーションを活性化し、会議の生産性を向上させることを示唆しています。

ちょっとしたコツですが…

最初の2分だけでいいので

顔を見せてもらえませんか?

…とお願いするのも有効。

時間を制限することでカメラをオンにする人が増えます。

その流れで、雑談後もオンにしたままの人が徐々に増えます。

カメラをオンにする人が全体の50%を超えると同調圧力が働き、全員がオンにしてくれる確率が高まることも、報告されています。

一方で、顔出しを強制することはハラスメントと受け取られるリスクもあります。

パワハラにつながる可能性や、プライベートな空間を見せたくないという参加者のストレスにつながる恐れがあるためです。

そのため、顔出しは強制しないが…

「推奨」というスタンス

をおススメします!

STEP2

小さな発言を自然に引き出すテクニック

発言が活発な会議は、いきなり大きな意見から始まるわけではありません。

「ちょっとした一言」が場を温め、次の意見を呼び込みます。

ファシリテーターは、その最初の一言を引き出す仕掛けを用意しておくことが大切です。

発言ハードルを下げる初動の工夫

発言しやすい人とそうでない人の差は、最初の30分で広がります。

「声を出すこと」自体に慣れてもらうため、軽い質問や簡単なコメントから始めるのが効果的です。

「STEP1 安心感を生む空気づくり」でも述べましたが、まずは軽い発言から始めるのも一つの方法。

たとえば、今日のテーマに入る前に…

今、一番食べたいものを

一言でお願いします

「じゃあ、近くに座っている方からどうぞ…」

と始める。

ラーメンです!

お寿司ですね!

ビール…でしょうか

おっと、それは飲み物ですね WW

皆さんのお腹を刺激したところで…

次は頭を刺激する議題に移りましょう!

こんな展開で、本題に入っていきます。

目的は、「声出し」。

ポイントは、次の3点です。

- 本題に関係なくてもOK

- 一言で済む回答

- 失敗しようがない安全なテーマ

質問力で議論を広げる

良い質問は、議論の火種になります。

もちろん、ファシリテーションにおいても、参加者全員から多様な意見を引き出すための重要なスキルの一つです。

代表的な質問タイプを押さえて会議に臨めば、議論は自然と広がります。

あとは実際の場で使ってみて、経験を積み重ねましょう。

| 質問タイプ | 例 | 主な効果 |

| オープン質問 | この件について、皆さんの意見を聞かせてください | 発言の幅を広げ、自由な発想や多様な視点を引き出す。Yes/Noで答えられないため会話が広がる。 |

| 掘り下げ質問 | なぜそう考えるのですか?・具体的にはどのような状況ですか? | 背景にある理由・根拠・経験を引き出し、議論を深める。 |

| 発展質問 | この考えを他の部署に応用するとどうなりますか? | 議論を新しい方向に展開し、アイデアを発展させる。 |

| 全体質問 | この件について、他に何かアイデアはありますか? | 発言が偏った時や行き詰まった時に全体に呼びかけ、参加を促す。 |

| リレー質問 | Aさんの意見を受けて、Bさんはどう思いますか? | 参加者同士のやり取りを促し、相互理解を深める。 |

なかでも発展質問は…

解決策の糸口を見つける上で

とても効果的

以下のように、様々なテーマで活用できます。

| テーマ | 発展質問例 | ねらい |

| 部署間連携の発展 | このデザイン案を海外市場向けに展開するとしたら、どんな調整が必要になるでしょう? | 国内向け議論をグローバル視点に広げ、文化・市場要因を含めた発想を促す |

| 異分野応用の発展 | このオンライン企画の仕組みを、社外のお客様との交流イベントに応用するとどうなりますか? | 社内限定の成功事例を顧客接点や広報施策に広げる |

| 未来志向の発展 | このシステムを3年後にも使い続けるためには、どんな追加機能や運用体制が必要だと思いますか? | 短期導入効果から、長期活用や将来変化への対応に発想を発展させる |

可視化ツールで意見をひろう

会議では、

声の大きい人の意見ばかりが目立つ

…という課題も多い。

そこで、おススメなのが、可視化ツールの活用。

なかでも「ポストイット」を使った方法は、口頭発言だけでは拾えない意見を引き出すのに有効です。

他にも、次のようなメリットもあります。

✅ 内向的な人も参加しやすい

✅ 短時間で大量の意見収集

✅ 匿名でも記名でもOK

そこで…

対面会議、オンラインでの活用をご紹介します。

対面会議での活用例

準備するものと手順を確認して、短時間で効率的にアイデアを集めましょう。

準備するもの

- ポストイット(色違いで3色)

- 太めのマーカー

- ホワイトボードまたは壁

進行の目安(3分で20個のアイデアを集める場合)

| 順 序 | 項 目 | 内 容 | 時 間 |

| 1 | 意見出し | 1枚に1アイデア、どんどん書く | 3分 |

| 2 | 貼り出し | 書いた人が声に出して読み上げながら貼る | 1分 |

| 3 | グルーピング | 似た意見をまとめる | 2分 |

オンラインでの活用

対面が難しい場合は、デジタルホワイトボードを活用すると同じ効果が得られます。

おススメツールをご紹介…

| ツール名 | 特徴 | 推奨ユーザー | 利用料金 | 対応デバイス |

|---|---|---|---|---|

| Miro | 直感的で操作が簡単、豊富な連携機能 | 初心者~チームでのブレインストーミング | 無料プランあり | Web、Windows、Mac、iOS、Android |

| MURAL | テンプレートが豊富で高度なコラボが可能 | チームでの企画・アイデア整理、プロジェクト管理 | 無料プランあり | Web、Windows、Mac、iOS、Android |

| FigJam(Figma) | デザイン思考に強く、Figmaとのシームレス連携 | デザイナー、UI/UXチーム、プロダクト開発者 | 無料プランあり | Web、Windows、Mac、iOS |

| Microsoft Whiteboard | TeamsやOfficeとの統合が強力 | Microsoft 365ユーザー、ビジネスチーム | 無料(Microsoftアカウントで利用可) | Web、Windows、iOS、Android |

| Conceptboard | ビジュアルプロジェクトに強く、リアルタイム共同編集が可能 | デザイン・クリエイティブ系のチーム | 無料プランあり | Web、Windows、Mac、iOS、Android |

「教育用途」や「授業で使えるシンプルさ」を重視するなら Microsoft Whiteboard。

「デザインやUI/UX開発との相性」を重視するなら FigJam がおススメです。

次に…

想定される問題と対策をご紹介

事前に目を通しておくと、オンライン会議での混乱を最小限に抑えられます。

| 問題 | 原因の例 | 解決法 | 備考 |

| ネットが重い | 回線速度が遅い、同時接続が多い | チャットで意見収集、重要な画面共有を控える | 軽量資料を事前に用意 |

| ツールが使えない | ログイン不具合、ブラウザやアプリの不具合 | 口頭で聞いて代理入力、別のツールに切替 | 事前案内や代替手段の通知 |

| 意見が出ない | 緊張、考えがまとまらない | 「〇〇だったらどうする?」と具体例提示 | 小グループでのブレストも有効 |

| 時間が足りない | 議題が多すぎる | 重要議題を優先、タイマーで管理 | 事前に時間配分を明示 |

| 参加者の発言が重なる | 音声のラグ、発言ルールが不明 | チャットで順番確認、司会が指名 | 進行役を決めるとスムーズ |

会議後のフォロー

可視化ツールを活用した後も、結果の整理とフィードバックが大切になります。

- 24時間以内:整理結果を全員に共有

- 1週間後:実施予定のアイデアを報告

- 1か月後:進捗状況をフィードバック

AIを活用すれば、議事録やアイデアを効果的かつ視覚的に整理でき、会議に新しい価値をもたらします。

たとえば…

NotebookLMのマインドマップを使えば、発散したアイデアを視覚的に整理し、どのアイデアから実行に移すか、その優先順位付けも簡単に行えます。

会議を円滑に進めるための話し方や、効果的なフィードバックの方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

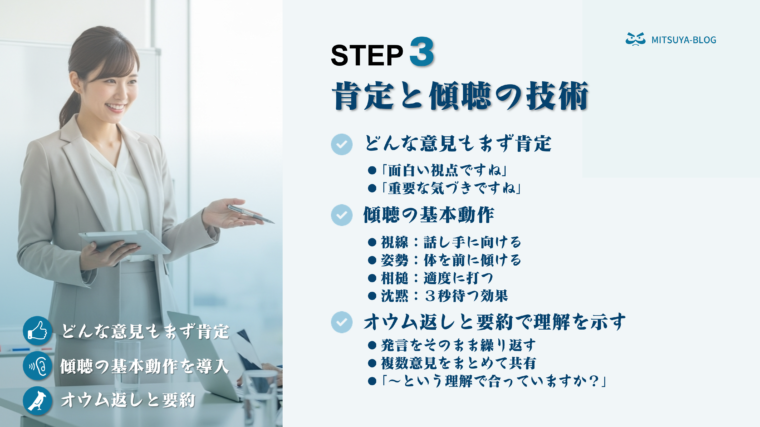

STEP3

もっと話したくなる肯定と傾聴

司会者が参加者の意見に肯定的な反応を示すと、参加者は安心感を得やすくなり、その後の発言が活発になる傾向があります。

会議の場で「もっと話したい」と感じてもらえるかどうかは、ファシリテーターの反応の仕方や聴く姿勢に大きく左右される。

こうした効果を引き出すためには…

日頃からどのように反応するか…

意識しておくことが大切!

肯定反応のストックをもつ

ファシリテーターは、どんな意見にもまず肯定的に反応できるようにフレーズのストックをもっておくと安心です。

具体例(即使える肯定フレーズ)をご紹介。

| フレーズ | 主な効果 |

| なるほど、そういう見方もありますね | 多様な視点を歓迎する姿勢を示し、参加者が安心して発言しやすくなる |

| 初めて聞く視点です、ありがとうございます | 新しい意見を尊重していることを伝え、発言の価値を高める |

| 面白いですね、その発想はなかったです | 創造的な発想を承認し、自由なアイデアを促進する |

| 重要なご指摘です、他の方はどう思いますか? | 意見を肯定しつつ議論を広げ、全体の参加を促す |

| とても具体的でわかりやすいですね | 説得力のある意見を評価し、他の参加者の理解を助ける |

| 鋭いご意見ですね、参考になります | 批判的・洞察的な意見も前向きに受け止め、建設的な議論に変える |

| 大事なポイントに気づかせてもらいました | 相手の貢献を強調し、発言の意味づけを高める |

| その視点を加えると議論が深まりますね | 意見が全体の議論に役立っていると示し、参加者の主体性を高める |

| ありがとうございます、その考え方はぜひ検討したいです | 実行につながる可能性を示し、発言の影響力を強調する |

会話例としては…

若い人向けにすると

高齢者には使いづらさが増すのでは…

大切な視点ですね…では

どんな工夫ができるでしょうか?

このように…

単なる共感にとどまらず、「重要な気づき」→「深掘り質問」 につなげることで、議論が具体化しやすくなります。

発言前に話す内容の目的・構成・順序を整えるための「脳内編集」の技術は、会議の進行でも役立ちます。具体的な方法はこちらの記事をご覧ください。

傾聴の基本動作を身につける

発言を引き出すには、相手に「ちゃんと聴いてもらえている」と感じさせることが不可欠です。

傾聴には視線・姿勢・相槌・沈黙という4つの基本動作があります。

| 項 目 | ポイント | NG例 |

| 視線 | 発言者の顔を見る | PC画面を見続ける |

| 姿勢 | 体を発言者の方向に向ける | 腕組みで後傾 |

| 相槌 | 「うん」「そうですね」など適度に | 無表情で頷きゼロ |

| 沈黙 | 話の余韻を尊重 | すぐに話を被せる |

注目してほしいのは「沈黙」。

沈黙は気まずいもの、埋めるべきものと考えがちですが、実は逆。

ビジネス書『47原則』![]()

これは、相手の発言が終わった後…

あえて3秒間待つというもの

これにより、相手は自分の考えを補足したり、より深い本音を話したりするきっかけを得られます。

会議において、ファシリテーターがこの沈黙の「間」を意図的に設けることで、参加者は思考を深め、議論の深度を格段に上げることができます。

オウム返しと要約で理解を示す

傾聴のテクニックとして、オウム返しと要約があります。

これらを使うことで、参加者は「意見がきちんと理解されている」と感じ、発言しやすい雰囲気をつくれます。

オウム返し(Reflective Listening)

オウム返しは、参加者の発言を短く繰り返すだけのシンプルなテクニック。

心理学の研究でも、相手の言葉を繰り返すことで「聴かれている」という安心感が高まり、コミュニケーションの質が向上することが報告されています(Rogers, C. & Farson, R., 1957, Active Listening)。

会話例…

この案だとコストが心配です

コストが心配なんですね

わずか一言でも、参加者は「ちゃんと聞いてくれている」と感じ、発言の心理的ハードルが下がります。

要約(Summarizing)

要約は、参加者の複数の意見や議論のポイントを整理して共有する方法。

会議の流れを把握しやすくするだけでなく、参加者自身の考えを再確認させ、議論を前に進める効果があります(Brownell, J., 2012, Listening: Attitudes, Principles, and Skills)。

会話例…

コストを抑えて品質を維持

という点で、意見が一致しましたね

要約を入れることで、議論の輪郭が明確になり、全員が同じ前提で話を進めやすくなります。

参加者の主体性と安心感を高めるテクニックは、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

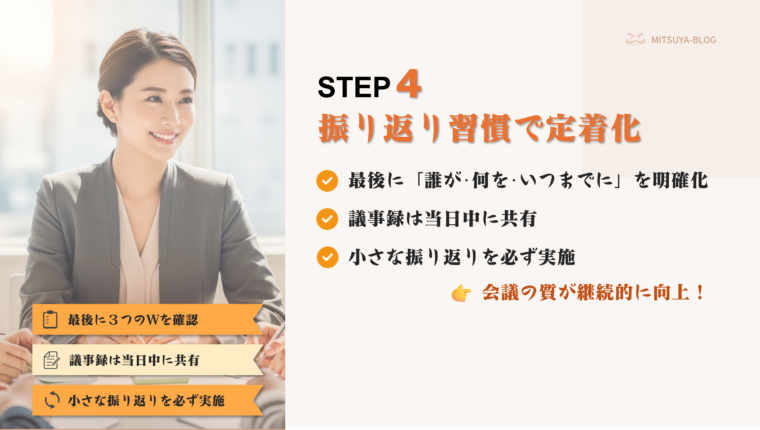

STEP4

活発な会議を定着させる振り返り習慣

一度活気づいた会議も、仕組みや習慣がなければ元に戻ってしまいます。

会議を「毎回、活発で成果の出る場」にするためには、振り返り・記録・学びの継続が欠かせません。

議論の成果を明確化し共有する

会議後に「結局何が決まったんだっけ?」という状態は避けたいもの。

ファシリテーターは、終了前に必ず「誰が」「何を」「いつまでに」を整理して共有しましょう。

「3つのW」で覚えておくと、忘れません。

| 要 素 | 内 容 | 注意点 |

| 担当者(Who) | 「誰が」そのタスクを処理するかを明確にする | 担当者を割り当てないと、タスクが未完了のまま放置される可能性があります |

| 必要な行動(What) | 「何を」すべきかを具体的に、動詞で示す | 曖昧な内容では作業開始が遅れたり、余計な確認作業が発生したりします |

| 期限(When) | 「いつまでに」完了させるかを設定する | 締め切りがないと、タスクが先延ばしになり忘れられる可能性があります |

締めの場面での会話例…

「合意事項を確認します」の後に、

Aさんは今週金曜までに試作案

Bさんは来週火曜までにコスト見積もり

最後に「これでよろしいですか?」で再確認。

議事録は当日中に共有

会議の記憶は、驚くほど早く薄れていきます。

翌日には「誰が何を決めたのか」「次にやるべきことは何か」が曖昧になり、認識のズレや手戻りが発生しがちです。

だからこそ、議事録は当日中に配布するのが理想。

ただし…

人力でゼロからまとめるのは時間がかかりすぎる。

AIを活用すれば、

文字起こしから要約

アクション抽出まで数分で完了

会議直後の熱が冷めないうちに、すぐ共有できるようになります。

どのツールを選べばいいの?

そんな方のために、解説記事を目的別にご紹介…

| 目的 | おススメリンク |

| 日本語議事録ツールの特徴を知りたい | Rimo Voice 全解説記事 |

| 複数ツールを比較したい | AI議事録自動作成ツール16選記事 |

| 高精度文字起こし&日本語対応の代表を知りたい | Notta 紹介記事 |

| 機能や運用面まで詳しく理解したい | スマート書記公式・解説記事 |

| 導入ステップや使い方を確認したい | AI探検隊 スマート書記解説 |

まずは…

気になるリンクを開いて、自社の会議スタイルに合うかを確認してみましょう。

スキルを磨くための継続的な学び

ファシリテーションは場数を踏むことが上達の近道。

加えて…

日常業務に成果につながる仕組みを取り入れることが成長のカギとなります。

以下は、成果につながった「仕組み」。

| 学習方法 | 実践例 | 成 果 |

| 振り返り文化の定着 | 日揮(株):振り返りシートを会議に導入し、会議文化として定着させた | 振り返りが日常になり、会議の質が継続的に改善 |

| 準備工程の効率化 | NECグループなど:会議前の準備負担の軽減で効率化 | 会議準備時間・会議時間を大幅削減 |

すぐに取り組める次の一歩としては…

振り返りの習慣化がおススメ

会議の最後に「その会議で一番の気づきは何か」を全員で順番に共有するだけでも、気づきの定着や自分自身の改善点の発見につながります。

自分たちのチームに合った振り返りシートをテンプレート化しておくと、スプリントや定例会議で繰り返し活用でき、効率的に振り返りを実施できるようになります。

明日から試せる!会議を変える4つのステップ

ファシリテーションは、誰もがすぐに身につけられるスキルです。

最後に、ここまでの内容を簡潔に整理しておきます。

1️⃣ 安心感を生む空気づくり

会議の冒頭5分がカギ。

カジュアルな挨拶や「小さな幸せ」のシェアで、発言のハードルを下げましょう。

「取扱説明書」の導入、オンライン環境などの物理・心理的な整備も成功のポイント。

2️⃣ 小さな発言を自然に引き出す

最初の30分で発言の差は広がります。

軽い質問や多様な意見を引き出す問いかけで、議論を活発化させましょう。

ポストイットやデジタルホワイトボードなどの可視化ツールも効果的。

3️⃣ もっと話したくなる肯定と傾聴

参加者の意見を肯定的に受け止め、視線・姿勢・相槌・沈黙などでしっかり聴きましょう。

オウム返しや要約も、相手に「理解されている」と感じさせる有効な手法。

4️⃣ 会議を定着させる振り返り習慣

会議の最後に「誰が」「何を」「いつまでに」を明確にし、議事録を当日中に共有しましょう。AIツールを活用すれば、議事録作成の時間を大幅に短縮できます。

「ステップ」ごとに整理していますが…

段階にこだわらず、

4つのうち、どれか一つでも

試してみましょう!

小さな一歩が、会議の質を高め、チーム全体の働き方に大きな変化をもたらします。

さらに体系的に学びたい方は、ファシリテーションやリーダーシップを学べるオンライン講座もおススメです。

Schoo(スクー)の講座一覧はコチラ

| 講座名 | 講師名 | 内 容 |

|---|---|---|

| アベプラアナウンサーの場づくりの秘訣 | 平石 直之(テレビ朝日アナウンサー) | 安全で居心地の良い「本音を引き出す場づくり」を学ぶ |

| チームが蘇る「問いかけ」の作法 | 安斎 勇樹(MIMIGURI 代表取締役Co-CEO) | 創造性を高める「問いかけ」の質を磨く |

| メンバーがすぐ行動できるファシリテーションスキル | 園部 浩司(プロファシリテーター) | 会議を具体的な行動と意思決定につなげる技術 |

| 会議を進めるために必要な9つのスキル | 神宮 つかさ(東京コミュ塾代表/ファシリテーションコーチ) | 社内会議で実践すべき9つのポイントを体系的に学ぶ |

| 課題解決するファシリテーション | 安斎 勇樹(MIMIGURI 代表取締役Co-CEO) | 課題の再定義やワークショップ設計を通じて解決を導く |

なかでも注目は、テレビ朝日アナウンサーとして『ABEMA Prime』の進行を担う平石直之さんの講座。

著書『超ファシリテーション力』![]()