迫る定年、今から始める「心の準備」と「小さな習慣」:安心して定年を迎えるためのヒント

定年は、人生の第二の転機。

定年が迫ると、多くの方が

そろそろ…

何か…準備しなくちゃ

…と、気持ちがそわそわしてきます。

一方で、準備といっても

何から始めればいいかわからない

…と感じている方がほとんど。

加えて…

「未来の準備」といっても、まだまだ忙しいアラフィフには、時間的ハードルが高い。

そこで提案するのが、

今から取り組める「心の準備」

そして…

今からできる「小さな習慣」です

大きな目標を立てなくても、毎日の小さな工夫や考え方の整理が、定年後を安心して過ごす手助けになります。

この記事では、公的データを活用しながら、今日から始められる…

準備のヒントをご紹介します

なお…

定年後の働き方については、以下の記事が参考になります。ご活用ください。

定年前から始めたい「心の準備」と考え方

定年は、肩書きや役職がなくなり「自分とは何か」を問い直す時期です。

ですが、それは喪失ではなく…

再発見のチャンス

仕事以外の自分を見つめ直すことで、定年後の毎日がぐっと豊かになります。

この章では、次の3つの視点から定年後の「心の準備」を提案します。

- 仕事以外の自分を見つける方法

これまでの経験を棚卸しし、興味や関心を見える化。小さな行動から「もう一人の自分」を発見します。 - 変化に備える柔らかなマインドセット

生活や環境の変化を前向きに受け入れる「心の柔軟性」を育むコツを紹介します。 - 人とのつながりを育てる

地域・趣味・友人との関係を少しずつ再構築し、感謝を土台にした温かな人間関係を築くヒントを示します。

仕事以外の自分を見つける方法

定年は、これまでの「会社員」「役職」「所属部署での役割」など、仕事を通じて築いてきた「自分=アイデンティティ」が揺らぐ転機。

なかでも多いのは…

「肩書き」の消失 ⇒ 心の空白、というケース。

ここで大切なのは…

この空白を「喪失」と受け止めず、

肩書きに代わる

「再発見」の機会にすること

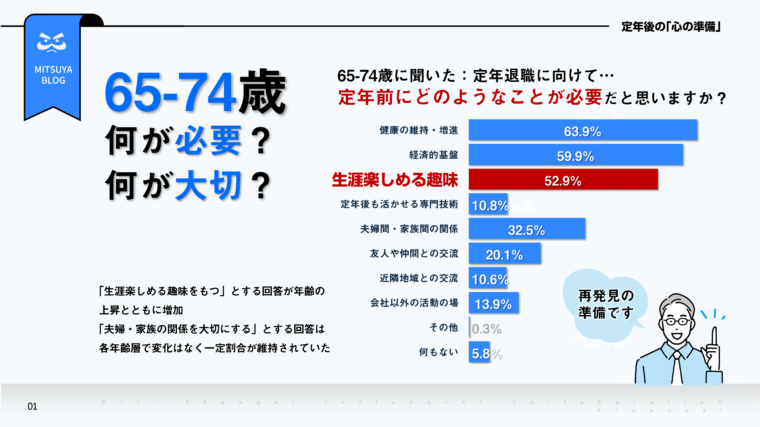

「サラリーマンの生活と生きがいに関する調査」では、現役時代から生きがい・趣味・家庭関係など仕事以外の面を意識していた人ほど、定年後の暮らしの満足度が高い、という結果がが示されています。

以下は、実際のデータ…

こうした取り組みが、アイデンティティの「再発見」につながります。

具体的な手順は、以下のとおり…

① 棚卸しをする

これまでの仕事を通じて得たスキル、達成感、責任感などを振り返り、紙に書き出してみましょう。

👉 「自分の中の価値」を見える化する

② 興味・関心をリストアップする

過去に楽しんだ趣味、好きだった本、旅や文化活動、これから挑戦してみたいことなどを思い出し、リスト化します。

👉 「やってみたい」気持ちを大切に

③ 小さく試す

リストアップしたことの中から、気になるものを少しずつ行動に移してみましょう。

👉 体験レベルで試すのが継続のコツ

こうした準備をしておくと、仕事以外の自分らしさを少しずつ発見できます。

これが、シニアライフの

再設計の土台となります

「おじさん」が主役になりますが、アイデンティティの再発見については以下の記事も参考になります。ご活用ください。

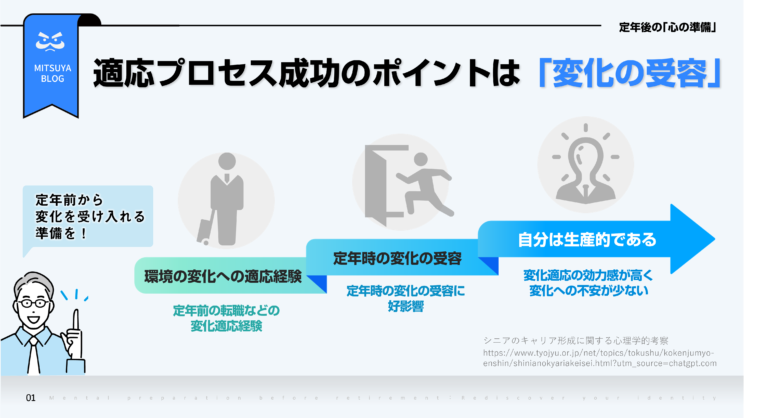

変化に備える柔らかなマインドセット

定年後には、生活リズムの変化、役割の消失、経済環境の変化など多くの変化が伴います。

これらをストレスや不安と感じるか、それとも新しいステージとして楽しむかは…

心の柔軟性しだい

日本のシニアを対象とした研究では、定年前に「変化経験」がある人ほど、定年後の変化を自然に受容できる割合が高い、という結果が出ています。

心理学の「適応プロセス」(adaptation process)では、「変化が起こる前から準備をすることで、変化を受け入れやすくなる」という研究結果もある。

つまり…

定年前の「変化体験」が、定年後の変化を受容する助けになるのです。

ただし…

必ずしも転職や異動など、大きな変化を経なくても大丈夫。

日常の中にも、変化を受け入れるための「小さな練習」はたくさんあります。

たとえば…

- 新しい趣味や学びを始める

- 投資の知識を蓄える

- 新たなコミュニティに参加する

- いつもと違う方法で仕事を進める

- 生活のリズムを健康志向に変える

こうした「小さな変化」を積極的に起こすことが、「定年後の変化」への耐性を育てます。

自分の関心に基づいて…

「変化」を起こし、その変化に少しずつ慣れておく。

これが「心の柔軟性」を高め、定年後の変化を前向きに受け止める第一歩となります。

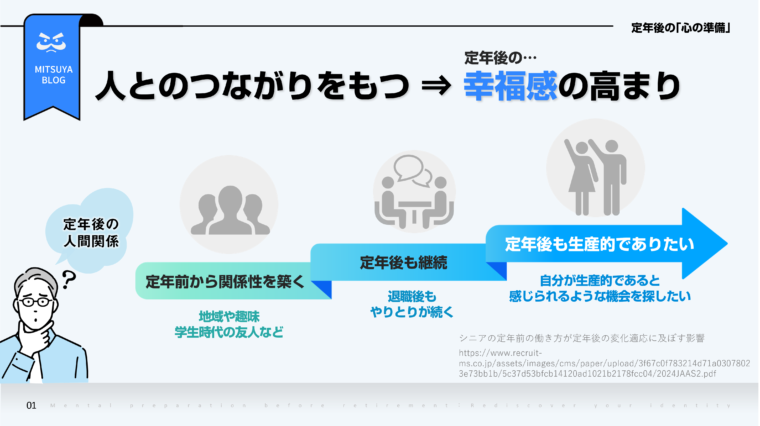

人とのつながりを育てる

定年後、人とのつながりが希薄になり、「自分の存在価値」「社会とのつながり」が揺らぐことも多い。

そこで大切になるのが…

人間関係の再構築

具体的には…

定年前から地域活動、趣味、友人関係を意識し、少しずつ再構築を進めておくこと。

実際…

長寿科学振興財団の研究では、定年前に仕事以外で人との関係を築いていた人ほど、定年後も関係を維持し、新たなつながりをつくる意欲が高いと報告されています。

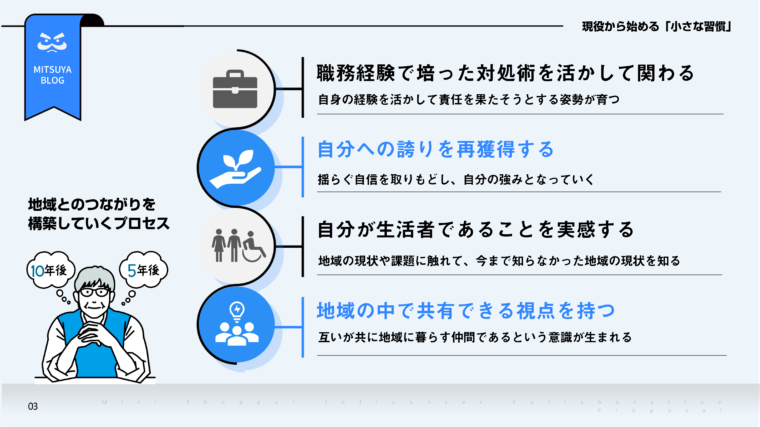

J-STAGEの研究では、退職後に地域で趣味や関心を共有することで「自分の居場所」や「地域の一員としての意識」が育まれていくことが示されています。

加えて、大切にしたいのが…

感謝の習慣

人間関係に感謝が加わることで、そのつながりは長く、温かく続く。

温かい「つながり感」は、自己肯定感を育み、定年後の暮らしに彩りを添えてくれます。

人間関係の再構築には「雑談力」が役立ちます。以下の記事が、あなたを助けてくれます。

小さく始める、定年前の「心の整理」

定年前に感じる不安やストレスは、誰にでもある自然な気持ちです。

大切なのは完璧を求めず、できることから…

少しずつ「心を整える」こと

この章では、定年前から実践できる小さな習慣として、次の3つの整理術を紹介します。

- 不安の見える化・聞こえる化

頭の中のモヤモヤを書き出し、AIやノートを使って思考を整理。心を軽くする方法を紹介します。 - 小さなストレスの解消法

気づいた時にすぐゆるめる、短時間セルフケア。AIアプリなど、無理なく続ける工夫を紹介します。 - Less Is Moreの生き方

モノや予定を減らして、本当に大切なことに時間を使う。心に余白をつくるヒントを解説します。

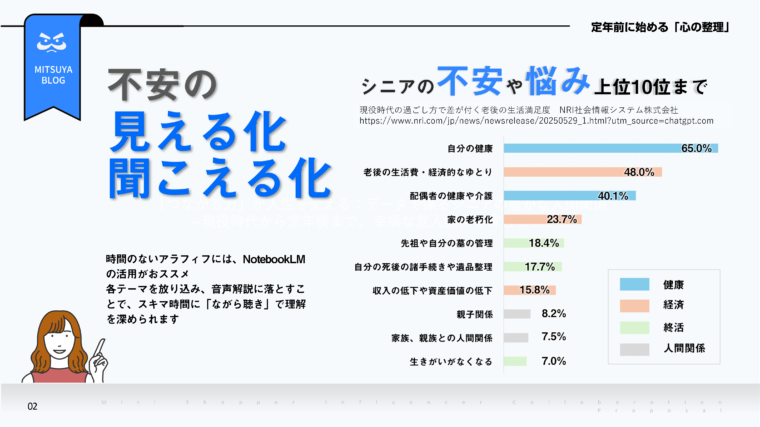

不安の見える化、聞こえる化

不安は「見えない」からこそ大きく感じるもの。

まずは、頭の中のモヤモヤを…

紙に書き出してみましょう

NRI「シニア世代に学ぶ現役時代の過ごし方」調査によると、定年前から将来のテーマを整理している人ほど、定年後の満足度が高い傾向にあります。

実際にシニアが直面している不安は、以下の図のとおり。

これを参考にしながら、健康・老後の生活費・人間(家族)関係・時間の使い方など、気になるテーマを思いつくままにリスト化しましょう。

心のモヤモヤを文字にすることで…

前向きな一歩に変わります

時間のないアラフィフには、NotebookLMの活用がおススメ。

各テーマを放り込み、音声解説に落とすことで、スキマ時間に「ながら聞き」で理解を深められます。

NotebookLMの使い方については、以下の動画がわかりやすく、参考になります。

つまり…

「ながら聞き」で、あなたのテーマを「聞こえる化」する。

そうすることで、不安解消の知恵が自然と手に入ります。

AI活用のメリットは…

多忙な日常の中でも、着実に定年後の準備が進められる点です。

ムリなく知識が整理され…

対処の糸口が見えてきます

不安との向き合い方については、以下の記事が参考になります。ご活用ください。

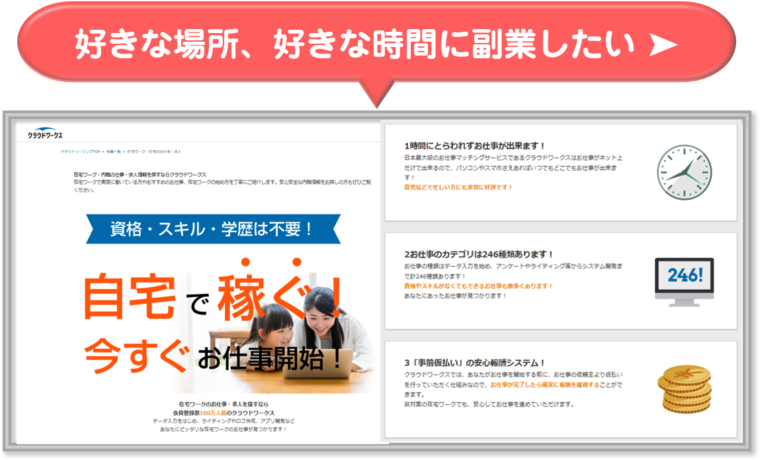

経済的な不安解消は、やはり収入源の多様化がカギ。以下の記事が参考になります。

定年後の働き方について不安を抱いている方は、以下の記事を読めば気持ちがほぐれます。

お時間のある時に、一読ください。

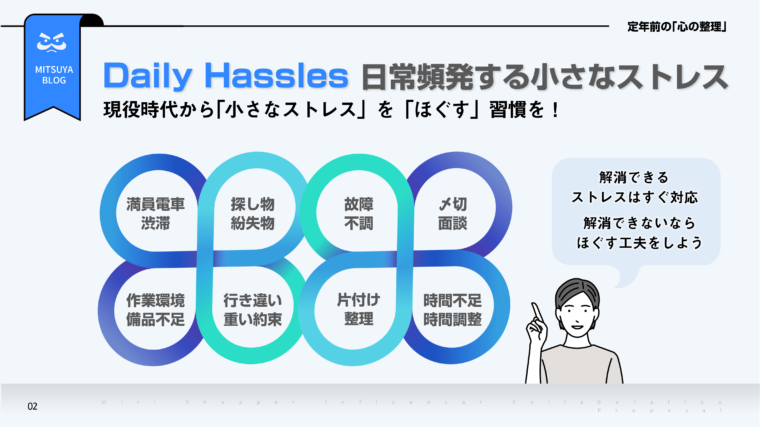

小さなストレスを解消する

定年前後は、環境の変化や将来への不安が重なり、 知らないうちに「小さなストレス」が積み重なりやすい時期です。

そこで大切になるのは…

「小さなストレス」のケア

言葉にできないストレスの正体、実は…

日々の小さなストレスの蓄積であることも多い。

ストレス対処の基本は、「気づいた時にすぐほぐす」こと。

最近では、AIを活用したセルフケアツールも増えています。

たとえば…

- 疲れを感じたら、AIが呼吸テンポをガイドしてくれるアプリ(Calm、Breetheなど)で2〜3分のマインドフル呼吸。

- 仕事と家庭の切り替えが難しいときは、生成AIが感情を言語化してくれる日記アプリ(Reflectly、Journeyなど)が心の整理に役立つ。

ストレスをゼロにすることより、

気づいたら、すぐゆるめる姿勢が大切

AIツールを上手に使うことで、

時間がない日でも「ながらケア」ができ、ムリなく習慣化できます。

小さなストレスは、一つ一つは大したことがなくても、積み重なると無視できない心身の負担になります。

ほんの数分の「心のリセット」が、定年前後の変化期を穏やかに乗り越える力になります。

ストレスを発生させるコミュニケーションにお悩みの方は、以下の記事が役立ちます。

ご活用ください。

Less Is Moreの人生をつくる

定年をきっかけに、「減らす」ことで、見えてくる豊かさがあります。

予定、人間関係、モノ、情報…

「なんとなく続けていたもの」を見直して、本当に大切なものを残していく。

これが「Less Is More(少ないほど豊か)」の考え方です。

端的に言えば…

量から質への転換

たとえば…

- SNSの通知をオフにして、静かな時間を増やす

- モノを減らして、気持ちのスペースをつくる

- 義務感より、「会いたい人」に時間を使う

シンプルに生きるほど、自分らしさが浮かび上がります。

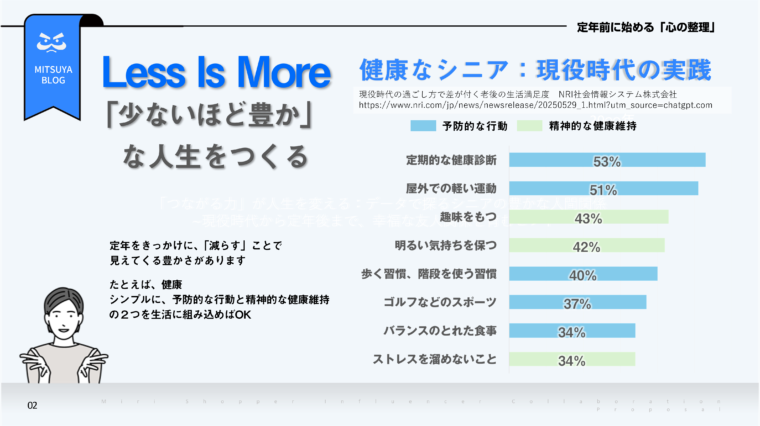

たとえば、シニアの不安のトップである「健康」。

現在「非常に健康である」と回答したシニアの方が、現役時代に取り組んでいたことは…

- 定期的な健康診断

- 屋外での軽い運動

- 趣味をもつ

- 気持ちを明るく保つ

シンプルに、予防的な行動(定期的な健康診断、運動)と精神的な健康維持(気持ちを明るくもつ、趣味をもつ)の2点に集約できます。

「減らす勇気」は、「満たされる力」。

心の余白が、定年後の新しい楽しみを受け入れる余裕になります。

モノやことを減らすための「人生のダウンサイジング」の方法については、以下の記事が役立ちます。ご活用ください。

生活を整える「小さな習慣」のつくり方

定年後の生活を穏やかに、前向きに過ごすためには、毎日の中に…

「小さな習慣」をもつことが大切

大きな変化ではなく、1日数分の積み重ねが、暮らしを整え、心を安定させる力になります。

この章では、今日から始められる3つの習慣づくりのヒントを紹介します。

- 1日5分の未来思考習慣

寝る前や朝の5分間、未来に意識を向ける時間を設け、前向きな気持ちを育てる方法を紹介します。 - 人とのつながりを育てる小さな一歩

地域や趣味を通じた出会いを生活に取り入れ、社会との関係をゆるやかに広げる工夫を紹介します。 - 健康習慣の積み重ね:運動と心のケア

身体を動かす習慣と、趣味などを通じた心のケアを両立し、健康寿命を延ばす方法を紹介します。

1日5分でできる未来思考の習慣

定年後、「ぼんやりできる時間」を味わうのも一興。

でも多くの方は、無目的な毎日は苦痛へと変わります。

健康不安や体力の低下、自己存在感の揺らぎに「ぼんやり」が掛け合わされると、「負の思考」に陥りやすい。

実際…

65歳以下の人がうつ病になる割合はおよそ3%。それが定年を迎える65歳以降になると5%に急増します。

いわゆる…

定年後の「喪失」がもたらす「老人性うつ」と言われるものです。

では、定年後の人生をより豊かに、生きがいをもって生活するためには、どうすればよいでしょうか?

提案するのは…

日々、未来に意識を向ける習慣です

漠然とした不安を、明るい「イメージ」に変えられる点が、大きなメリット。

具体的には…

「1日5分、将来のことを考える」時間を設けるという「小さな」習慣が継続しやすい。

この「5分思考」では、以下のような問いが有効です。

- 今日/今週/来月、何をして喜びを感じられるか?

- 定年後にやりたいこと・行きたい場所・会いたい人は?

- 将来の健康・経済・住まい・人間関係において、自分はどうありたいか?

将来を考える時間は、

- 計画を立てる

- 選択肢を探す

- 希望をもつ

…など、未来志向を促してくれます。

習慣づけのコツは、

毎朝起きて5分

寝る前の5分

…など、時間をあらかじめ決めるのがおススメ。

スマホのリマインダーを活用するのも有効です。

筆者は寝る前の5分、

次は

どんな楽しいことを計画しようか?

…と「ワクワクをつくる習慣」を実践しています。

これだけで、心が軽くなり、明日を明るい気持ちで迎えられます。

実際、この習慣をきっかけに、新たな挑戦につながりました。

現役時代に関心事の種をまき、育んでおく…

そんな気持ちで、習慣化しましょう。

日々のルーティンに組み込むと「習慣化」はスムーズになります。ルーティンにするコツは、以下の記事をご参照ください。

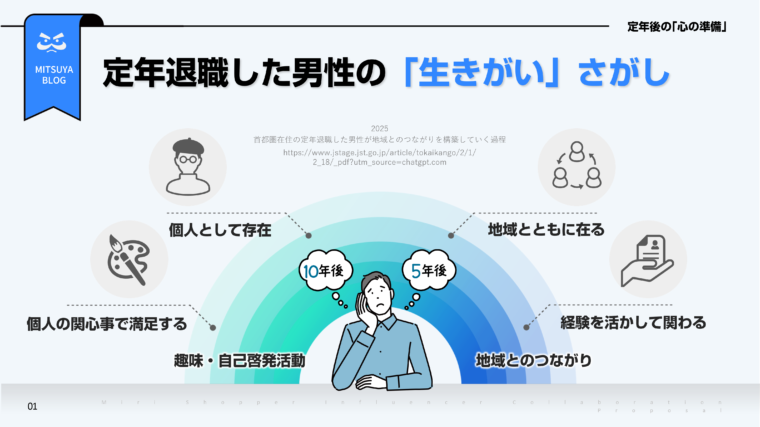

人とのつながりを育てる小さな一歩

仕事を辞めると、これまで職場中心だったコミュニティを失うため、人との出会いや所属感が薄れがちになる。

そこで…

小さな行動で「新しい出会い」「地域・趣味のネットワーク」を日常に取り入れることも重要になります。

たとえば…

地域活動への参加

自治会活動、町内会、地域のボランティア、子どもや高齢者支援団体など、公の団体や市民活動に関わることで地域とのつながりができます。

首都圏で定年を迎えた男性を対象にした調査では、地域活動への参加が、退職後の居場所と地域の一員であるという意識を育む、という報告があります。

そのプロセスは、以下のとおり…

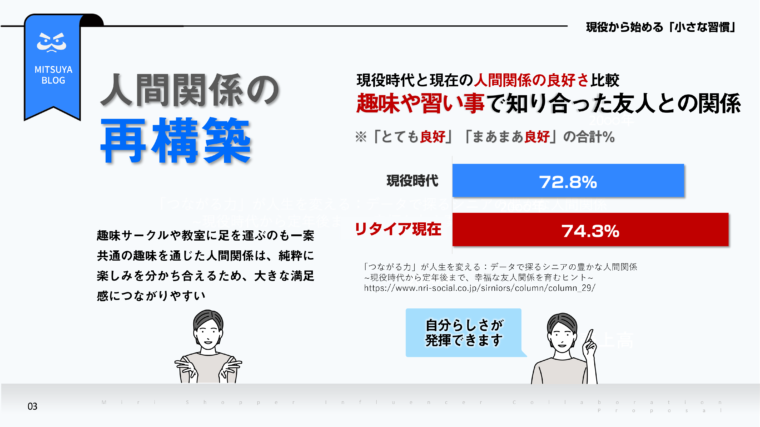

趣味サークルや教室に足を運ぶのも一案。

共通の趣味を通じた人間関係は、純粋に楽しみや探求心を分かち合えるため、大きな満足感につながりやすい。

実際…

NRI社会情報システムの報告では、引退後も「趣味や習い事などを通じて知り合った友人」との人間関係は「良好」だと感じる割合は高く、現役時代より増加しています。

たとえば…

写真・絵画・茶道・スポーツ・音楽など、昔やっていたものを再開。

新しい趣味を探すのも刺激になります。

サークルを見学したり体験会に参加することも有効。

これらの行動を習慣にするためには、ムリない範囲で始めること。

週1回の地域集会、月1回の教室見学、友人とのランチなど、自分の関心やペースに合わせて取り入れることが継続のコツです。

健康習慣の積み重ね:運動と心のケア

定年後の生活を安心して楽しむための土台は、やはり健康です。

カギとなるのは…

「健康寿命」を延ばすこと

健康寿命:日常生活に制限なく過ごせる期間

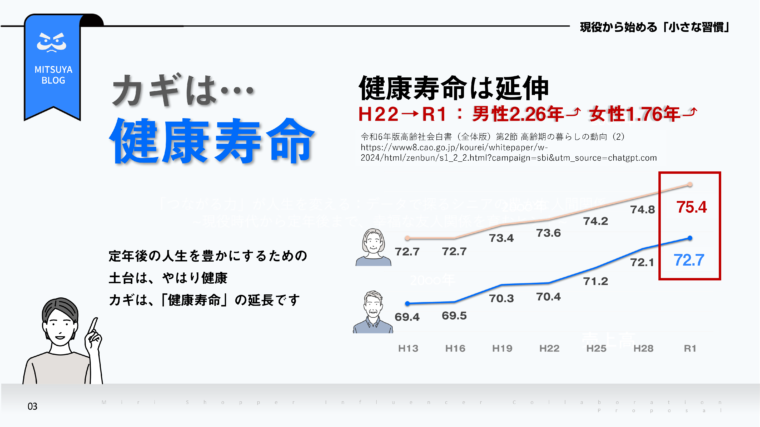

内閣府の『令和6年版高齢社会白書』によれば、令和元年時点で健康寿命は男性で72.7年、女性で75.4年。

以下のとおり、過去と比べて延びています。

健康寿命を延ばすために、まず大切なのは運動習慣。

順天堂大学の研究でも、適切な運動習慣の維持が健康寿命を延ばし、自立した生活を維持するうえで重要であるとされています。

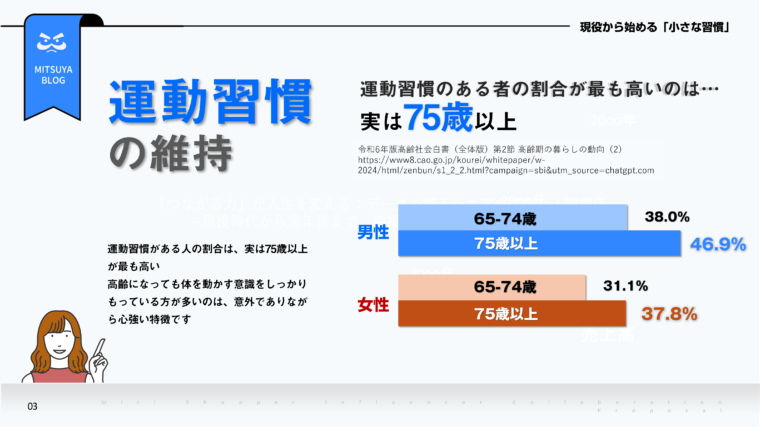

調査でも、運動習慣をもつ人の割合は75歳以上で最も高く、高齢者ほど意識の高さがうかがえます。

心のケアも忘れてはなりません。

研究データによると、趣味をもつ高齢者は精神的健康度が高いことがわかっています。

世界各国からの報告では、趣味活動への参加が高齢者のうつ病発症率を低下させ、幸福度を向上させることが示唆されている。

「16カ国における65歳以上の人々の趣味活動と精神的幸福度」https://www.medicalonline.jp/review/detail?id=9975

仲間といっしょに取り組めば、その習慣がさらに楽しく、長く続けやすいものになります。