職場で評価されない人の共通点:スキルより大事な『小さな感情習慣』とは?

スキルが高ければ…

評価は自然と高まるでしょ?

一般的には、そのとおり。

ところが…

現実はそうとは限りません。

たとえば…

- スキルは高いが、評価が低い

- 突出したスキルはないが、評価が高い

こんな実態を目にすることも多い。

その要因の多くは…

感情習慣です!

イライラや不機嫌が表に出る人は、成果を出していても評価が低くなりがち。

一方で…

穏やかで安心感を与える人は、信頼され、評価が高まる傾向にあります。

スキルは一時的な成果を生みます。

それに対し、感情習慣は周囲との信頼関係を築くなど、長期的な貢献につながるからです。

そこで本記事では、次の3点について解説します。

「できるのに評価が低い…」と悩んでいる方はもちろん、「もっと評価を高めたい」と思う方にも役立つ内容です。

なぜ、スキルだけでは評価が決まらないのか?

職場評価と「感情の安定」の関係

スキルが高ければ自然と評価も高まるはず…

多くの人がそう信じています。

ところが現実は、スキルが高いのに評価が低い人もいれば、スキルはそこそこでも評価が高い人もいる。

この違いはどこから生まれるのでしょうか?

Barsade(2002)のグループ実験によると…

ポジティブな感情を示すメンバーがいると、その雰囲気が周囲に広がり、協力が増え、葛藤が減り、主観的なパフォーマンス評価も高まることが確認されている。

この「ポジティブな感情を示すメンバー」かどうかは、評価の柱のひとつ。

いわゆる…

情意評価とよばれるものです

規律性、積極性、責任性、協調性など「人間性」を評価するものですが…

すべては、感情のコントロールがあってのもの。

イライラを周囲にぶつけず、落ち込んでも立て直して協力できるか…

そうした日常の小さな場面に「人間性の質」が表れ、それを周囲が評価します。

あの人、スキルは高いけど…

正直、一緒に働きたくない

この「けど…」の後にくる内容で、職場の評価は「静かに」定まっていきます。

怖いのは、その評価が…

本人の知らないところで

決まってしまうこと

信頼を生む「安心コスト」の考え方

職場での評価が高い人は、単に成果を出す人ではありません。

一緒にいて安心できる

こんな人が、結果として評価の高さにつながります。

心理学では、人が他者と関わる際に払う「心理的コスト」という考え方があります。

心理的コストとは…

人が他者との関係を築いたり、維持したり、または特定の行動を取ったりする際に、精神的に費やされる労力や負担のこと

これは、時間や金銭といった物理的なコストとは異なり、目に見えない心理的なエネルギーや感情的な負担として現れます。

心理的コストのなかでも、職場で特に大きな影響を与えるのが…

安心コスト!

「安心コスト」は、周囲が安心できる人かどうかを示す見えない基準です。

安心コストが低い人は、周囲の信頼を集めやすい。

たとえば…

会議で冷静に意見を出す人には自然と発言の機会が回り、責任ある仕事を任されやすくなる。

いっぽう、感情の起伏が激しい人には、

今日は大丈夫かな ⤵

…といった余計な気遣いをしてしまう。

このような「余計な気遣い」を招く人は、知らないうちに評価を下げ、チャンスを逃してしまうのです。

時代背景と「フキハラ」問題

かつての職場では「成果第一主義」が根強く、多少態度が荒い人でも、

成果を出せば問題ない

…とされる風潮がありました。

しかし今や様相が変わりつつあります。

「パワハラ防止法」(正式名称:改正労働施策総合推進法)が2019年に成立し、2020年6月から大企業に、中小企業には2022年4月1日から義務化されました。

これにより、成果だけでなく、周りへの影響も含めた言動の在り方が…

法的にも問われる時代になった

なかでも…

無表情やため息、舌打ちなど、不機嫌な態度そのものが周囲にストレスを与える新たなハラスメントとして、「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」という言葉も誕生しています。

実際…

ため息や無視など「言葉に出さない態度」を受けた経験がある人(データあり)は少なくありません。

さらには、周囲に与える不快感が…

職場離脱につながるリスクへ

こうした背景から、もはや成果だけでなく「周囲が安心して働ける空気をつくれるか」が評価制度にも直結する時代になってきたのです。

評価が低い人の共通点とは?

不機嫌をまき散らす態度

評価が低い人の多くに共通するのは…

感情が

そのまま態度に表れてしまうこと

たとえば、眉間にシワを寄せる、ため息をつく、語気を荒げる…。

ほんの些細な仕草や言葉でも、周囲は敏感に「機嫌が悪い」と察知します。

結果、周囲に次のような反応が起こる。

✅ 相談しづらい:報連相が遅れる

✅ 雑談が減る:沈黙が増える

✅ 頼みごとができない:仕事が滞る

✅ 顔色を読む負担が増える:気をつかい疲れる

✅ チーム全体が萎縮する:意見が出なくなる

さらには、その空気は職場全体に伝染します。

会議の場なら議論が停滞し、日常業務なら報連相が滞るなど、周囲の心理的コストを押し上げてしまう。

その結末は、

正直、一緒に働きたくない

…という印象の定着。

こうした態度の積み重ねが、静かに評価を下げる原因となるのです。

小さなマイナスが積み重なる「サイレント減点」

大きな失敗をしていないのに、なぜか評価が伸びない…。

その背景には「サイレント減点」が潜んでいます。

サイレント減点とは…

感情の不安定さからくる些細な行動や態度が積み重なり、周囲からの評価が静かに下がっていく現象

一見ただの行動不良に見える、次の✅も、根底には「感情の安定」の欠如があります。

✅ メール・チャットの返信にムラ

→ 昨日は即レス、今日は半日既読スルー

機嫌次第で対応が変わるの?

✅ 小さな約束の軽視

→ 「あとで送ります」といって、そのまま

信用していいの?

✅ 会議での態度の揺れ

→ 前回は活発に意見したのに、今日は黙り込む

やる気がない?気分が悪い?

✅ 雑談やあいさつの温度差

→ 朝はにこやか、午後は無表情

こっちの気分まで⤵

✅ 細かい苛立ちのにじみ出し

→ キーボードを強く叩く、椅子を乱暴に引く

気に障ることしたかな?

これらはいずれも「大きな失敗」ではありません。

だからこそ本人は気づきにくく、改善も遅れがちになる。

共通するのは…

相手に「不安定さ」を

想像させてしまうこと

本人にその気がなくても、受け手の立場では「気分で対応が変わる人」と感じ、無意識に距離を取ってしまいます。

つまり感情習慣が乱れているように見えるだけで、静かに信頼残高が減っていく…

これがサイレント減点の本質です。

自己評価のズレが生む摩擦

評価が低い人にしばしば見られるのが…

「自己評価」と「周囲の評価」のズレ。

本人は、これだけ頑張っているのに、

なぜ評価されない?

…と感じている。

一方で周囲は、実力はあるけど、

正直、一緒に働きにくい

…と受け止めている。

このギャップが積み重なると、不満を抱えやすくなり、その感情が表情や態度ににじみ出てしまう。

たとえば…

✅ 上司への返答がそっけなくなる

✅ 同僚の提案に否定的な空気を漂わせる

✅ 「どうせ分かってもらえない」と協力を避ける

こうした反応は「自己防衛」のつもりでも、周囲から見れば「扱いづらい人」と映ります。

結果、

評価がさらに下がるという悪循環へ…。

結局のところ、周囲は「行動や態度」でしか相手を評価できないのが現実です。

本当はスキルも努力もあるのに、感情習慣の乱れが自己表現を歪め、ズレを拡大させる…

これが摩擦の正体。

この自己評価と周囲評価のズレは…

誰にでも起こりうる

だからこそ、感情習慣を整え、伝わり方を「磨く」ことが、信頼される第一歩になるのです。

よい感情習慣を育む方法

自己マネジメントの3ステップ

よい感情習慣は、日々の意識的な取り組みによって身につけることができます。

心理学や脳科学の研究でも、習慣的な自己マネジメントがストレス耐性や対人関係の改善につながることが明らかになっています。Tammi RA Kralら (2018)

ここでは、職場ですぐに実践できる3ステップの方法を紹介します。

① トリガーを認識する

自分が「イラッ」としやすい場面を把握することが、初めの一歩。

たとえば…

- 急な依頼が来たとき

- 上司の一言に引っかかったとき

- 想定外の変更があったとき

認知行動療法ではこれを「引き金(トリガー)の特定」と呼びます。

ポイントは「出来事そのもの」ではなく、

その出来事をどう捉えたか

…で感情は変わるということ。

自分のスイッチを知れば、ただ感情に振り回されるのではなく、落ち着いて対応できるようになります。

② 一拍置く

感情が揺れた瞬間、脳は自動的に「戦う/逃げる」の反応を起こします。

ここで深呼吸!

たとえば、返事をする前に3秒だけ呼吸を整える、席を立って水を飲む…

ほんの小さな「ワンクッション」で、怒りや不安を引き起こす脳の扁桃体が落ち着き、冷静さを取り戻しやすくなります。

マインドフルネス瞑想でも、この「今、この瞬間に意識を戻す」習慣が効果的とされています。

つい感情的になってしまう…

そんな方は、次の記事が参考になります。

③ 言葉を置き換える

否定的な言葉をそのまま口にせず、ニュートラルな言葉に変えてみましょう。

たとえば、「またミスか!」ではなく、

どうすればよいか

一緒に考えましょう

言葉の選び方ひとつで、相手の受け止め方も大きく変わります。

脳科学や臨床心理学の研究でも、否定的な言葉は感情をネガティブに加速させ、建設的な言葉は問題解決モードに切り替えるとされています。

この3ステップを繰り返すことで、感情習慣は「筋トレのように」身につけられます。

そして、その積み重ねが「一緒に仕事をしたい人」としての評価につながるのです。

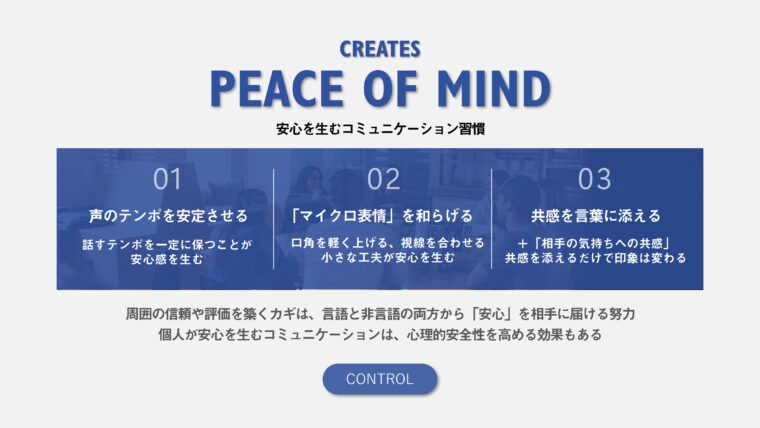

安心を生むコミュニケーション習慣

人との接点でカギになるのが…

コミュニケーション習慣

「安心」は、話しかけづらいと感じる相手には生まれないからです。

そこで重要になるのが…

「安心感」を声のトーンや表情で相手に伝えるコミュニケーション習慣。

心理学では、言葉よりも声のトーンや表情などの非言語的サインが、相手に強く影響するとされています(Mehrabian, 1971)。

実験によると、言葉7%、声38%、表情・身振り55%の割合で印象が左右されることが示されています。

※ (一般化は注意)この数字は、限定的な実験結果で、すべての会話に当てはまるわけではありません。

安心を生むコミュニケーション習慣を3つご紹介します。

① 声のテンポを安定させる

声の高さや大きさよりも…

話すテンポを一定に保つことが

安心感を生みます

研究でも、早口は相手の不安を増幅させ、落ち着いたテンポは「信頼できる印象」を与えるとされています。

現実的にコミュ力で悩んでいる方におススメなのが、プロのトレーナーが在籍する『コミュトレ』です。

改善のヒントを早くもらって自信に変えましょう!

無料体験トレーニングで「お試し」できます。

② 「マイクロ表情」を和らげる

マイクロ表情とは…

ほんの一瞬(0.5秒以内)で現れては消える、無意識の表情変化のこと。

人は相手の表情を無意識に読み取っています。

たとえば…

険しい眉やわずかな仕草(舌打ちなど)。

これだけでも「不機嫌」と受け止められやすい。

口角を軽く上げる

視線を合わせる…

この小さな工夫が「安心して話せる人」と評価されます。

地味に効果を発揮するのが 愛嬌力…

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

③ 共感を言葉に添える

「了解しました」と事務的に返すだけでは、冷たく受け取られることがあります。

そこに共感を添えるだけで印象は変わる。

たとえば…

大変でしたね

…を頭につけて「任せてください」と述べる。

このように「相手の気持ちへの共感」+「自分が引き受ける安心感」をセットで伝えると、安心が相手にしっかり届きます。

こうした習慣を続けることで…

目立たなくても、確実に「一緒に仕事をしたい人」という印象を築けます。

周囲の信頼や評価を築くカギは…

言語と非言語の両方から

「安心」を相手に届ける努力

個人が安心を生むコミュニケーションを意識することは、対人関係を円滑にするだけでなく、チーム全体の心理的安全性を高める効果があります。

今どきのリーダーは、「共感」を軸にしたリーダーシップが必須。マネジャーの方は、以下の記事が参考になります。

次の章では、心理的安全性を具体的に高めるための実践方法について詳しく解説!

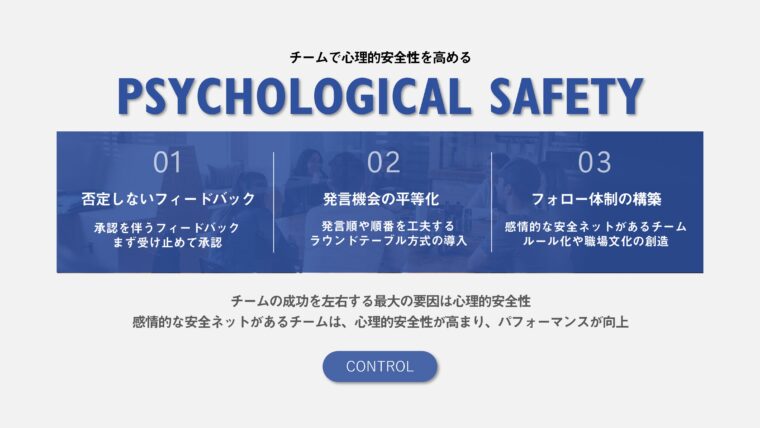

チームで心理的安全性を高める

心理的安全性とは…

失敗しても責められず、自由に意見を言える安心感のある状態のこと

Googleが行った「Project Aristotle」の調査では、チームの成功を左右する最大の要因は心理的安全性であることが明らかになっています(Google re:Work)。

心理的安全性が欠けると、メンバーは萎縮し、生産性が低下…。

そこで心理的安全性を高めるコツを、3点ご紹介します。

① 否定しないフィードバック

意見やアイデアをすぐに否定すると、メンバーは萎縮します。

そこで大切なのは、まず受け止める・承認すること。

改善箇所を指摘する際も、まずは…

そのアイデア、面白い視点だね

…と承認してから改善点を伝える。

心理学においても、承認を伴うフィードバックは挑戦行動や学習行動を促すことが示されています(期待理論:Victor Vroom)。

② 発言機会の平等化

会議で声の大きい人ばかりが話すと、他のメンバーは意見を出しにくくなります。

発言順を工夫したり、順番に意見を求めたりすることで、全員が安心して話せる空気を作れます。

たとえば…

ラウンドテーブル方式

ラウンドテーブル方式とは…

会議の参加者がテーブルを囲んで座り、順番に意見を述べる話し合いの方法

これにより、一方的な発言や、特定の人が独占的に話すことを防ぐことができます。

結果…

心理的安全性が高まり、安心して話せる空気が生まれます。

③ 感情が乱れたときのフォロー体制

チームメンバーがイライラしたり落ち込んだりしたとき、放置すると他のメンバーも萎縮してしまいます。

事前に、

- 困ったときは声をかけ合う

- 困った状況はチームでサポートする

…というルールや文化を作ることが大切。

具体的な行動としては…

- Slackやチャットでのフォロー

- 短時間の1on1で感情の確認

- 定例会議の「感情チェックイン」

- 匿名のフィードバックフォーム

- ペアワークやローテーション

研究でも、こうした感情的な安全ネットがあるチームは、心理的安全性が高まり、パフォーマンスも向上することが確認されています(Edmondson, 1999; Google re:Work)。

小さな感情習慣が、評価を動かす

単純に「スキルが高い⇒評価も高い」とは限りません。

周囲からの評価を大きく左右するのは、あなたの仕事の成果そのものよりも…

一緒にいて安心できる人かどうか

評価が低くなってしまう人には、共通する特徴があります。

- 不機嫌な態度

- 小さなサイレント減点

- 自己評価とのズレ

こうした積み重ねが、知らず知らずのうちに信頼を削っています。

しかし、ご安心を…

感情の安定は「生まれつき」ではなく、鍛えられるスキル。

今日からできる3つの小さな習慣

✅ イラッとしたら深呼吸で一拍置く

✅ 否定語をポジティブに置き換える

✅ あいさつや雑談に「ひとこと共感」を添える

こうした「小さな感情習慣」は、すぐに始められ、続けるほど周囲に安心感を届けられるようになります。

その安心感こそが「また一緒に仕事をしたい」と思われるカギ。

今日から取り入れる小さな習慣…

それが、あなたの評価を大きく動かす第一歩になります。