とりあえず、コーチングの概要を知りたい、という方に向けて…

今回は「コーチングモデルの全体像」をお示しし、サポートの要点を解説します。

本記事は、「コーチングとは…」の2回目になります。

コーチングについては、以下のとおり、3項目に分けて解説しています。

- 始める前に必要な知識:5つのポイント

- 全体モデルと各段階のサポート

- コーチングの実践例(導入段階・展開段階・終末段階の3部)

本記事は「❷全体モデルと各段階のサポート」にあたります。

ということで、本記事はこんな方、こんな場面にお役に立ちます。

- 人材育成が会社経営の重点となり、その任にあたることになった。

- 新人が入り、人材育成のスタートの時期である。

- コーチングの基礎知識を知りたい。

コーチングモデル

コーチングの基本的な考え方は…

人は「行動と学習」を繰り返すことで変化を起こす。この変化を意図的・効果的に促進するのがコーチング

コーチングを行うとは…

人は、自身のテーマに基づいて行動を起こしたとき、その行動によって何かを学ぶ。その学びをもとにさらにアクションを起こし、学びを深めていく…

このような営みに伴走・支援し、スパイラス成長を促すこと

スパイラル成長を起こすのは、個人の力では難しい。

そこでマネジャーは、社員のコーチ役を担う。

…以上のように、コーチングを簡潔にとらえてください。

次より、コーチングモデル図の「導入段階」「展開・終末段階」について解説していきます。

コーチングの導入・展開・終末の各段階の要点を解説

❶ 導入段階

導入段階のポイントは次の4点です。

- 個に応じたアプローチを明らかにする

- 社員個々の仕事観の構図をつかむ

- 仕事観をテーマに変換し、具体化する

- 協働関係をつくるために「同意」を得る

❶~❹の要点を順に解説していきます。

1 個に応じたアプローチを明らかにする

動機が顕在化している社員、動機づけが必要な社員など、チームを構成する社員は様々。

一様なコーチングでは対応は困難です。

そこで、個に応じたアプローチが必要になります。

以下の表のとおり、さまざまな「観点」からアプローチを試行することがポイント。

| 観点 | 例示 |

| 仕事に対する価値観は? | キャリアアップ・やりがい・収入・昇進 など |

| キャリアステージは? | 新人・中堅・ベテラン・定年前 など |

| モチベーションは? | 向上心・現状への不満・やる気 など |

| ポテンシャルは? | 潜在能力の見込み・得意分野(強み)・タフさ など |

2 社員個々の仕事観の構図をつかむ

ある社員は…

さらにある社員は…

という構図で目の前の仕事に向き合っているかもしれません。

仕事観は、以下のような自己分析ツールを使うと簡単に把握できます。

このようなツールを使いながら…

社員の仕事観を把握していくことがポイント。

3 仕事観をテーマに変換し、具体化する

次に、仕事観をテーマへと変換していきます。

先ほどの自己分析ツールを使い、スケーリング・クエッチョンを用いると、社員はテーマを自覚的に設定しやすくなります。

例えば…

という「問い」です。

社員に次のフェーズ(段階)を自覚させ、社員主体でテーマを設定できるようにする、というのがポイント。

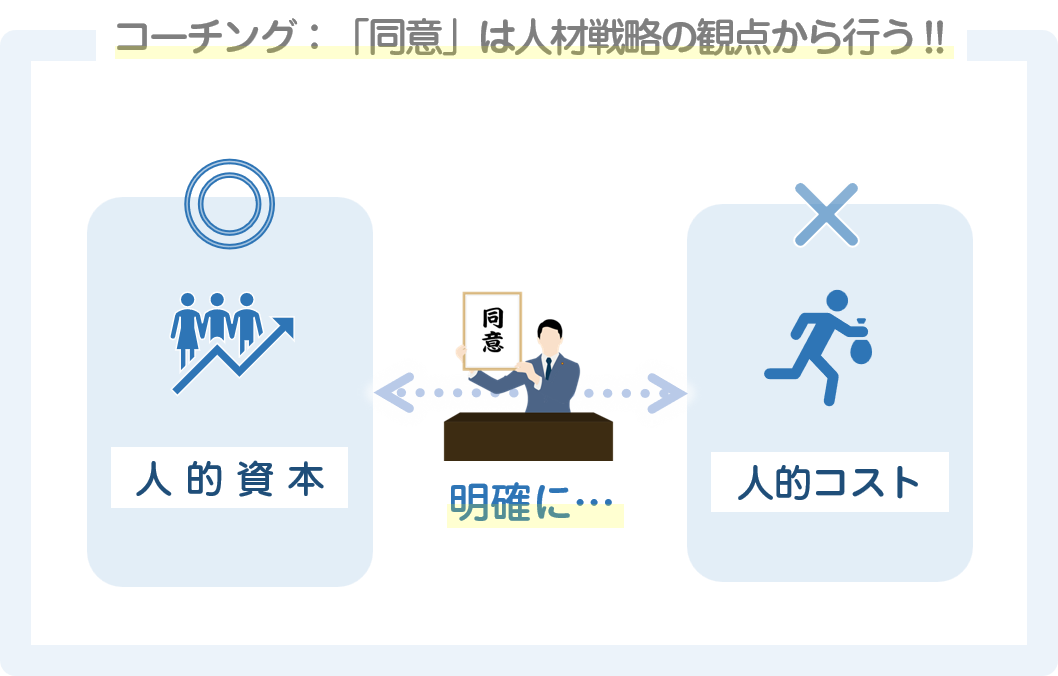

4 協働関係をつくるために「同意」を得る

上司と部下という縦関係をなるべく協働関係に近づけるには、対象者から「同意」を得ることが必要です。

「同意」を得るとは、考えや思いの違いをすり合わせながら賛成を得ること、ととらえてください。以下のような入り口で、話を進めるとよいと思います。

あなたが決めたテーマについて…

私はどのように手伝ったらいいか、率直に話してください。

「同意」によって、上司と部下の関係を協働関係に近づけるのがポイント。

以上の導入段階の詳細は以下の記事に掲載していますので、詳細を知りたい方はご参照ください、

❷ 展開・終末段階

展開・終末段階の要点を以下の順で解説します。

- 展開段階での「確認」とその具体例

- 終末段階で「明確」にすべき内容

1 展開段階での「確認」とその具体例

コーチングは、社員にスパイラル成長を促すことを目的に行います。

マナジャーはそのサポートを行いますが、展開段階でのサポートの代表的な要素が「確認」です。

確認とは…

対象者が自らやると言ったことを実際にやったかどうか、そしてそれをやることで何を学んだのかを、マネジャーと対象者がともにふり返ることです。

具体的には、以下のような問いから、対象者の変化を確認します。

- どんな行動をとることができましたか。(成果)

- うまくいったことは何ですか。(成果)

- うまくいった理由をどのように考えますか。

- どんな力(スキル)が身についたと思いますか。(成果)

- この次はどのようにしたいですか。(次の段階)

※( )内の項目は、コーチングモデル図中の「中央部」項目にあたります。

- 対象者がやると言ったことについてのみ「確認」します。

- 行動の主導権は対象者にあることを「確認」します。

- 評価してしまうと対象者は業績評価ととらえ、正直さが喪失します。

- 対象者に解決策を示すと依存が生まれ、ティーチングに変質します。

研修会でよく聞かれる質問を紹介します。

※右端の「v」をクリックしてください…

見過ごさず、さらに確認とサポートを行い、成長を促してください。

(以下に例を示します)

例えば、以下のような問いで確認していきます。

- どこまではうまくいきましたか。(成果)

- どんなことに(どの時点で)つまずいたと考えますか。(課題)

そして、以下のような問いから、サポートしていきます。

- つまずきを乗り越えるために、アイデアを出し合いましょう。(次の段階)

- さらにスモールステップを考えましょう。(次の段階)

- 別のやり方は考えられますか。(次の段階)

- 次はどんなアクションを起こしますか。(宿題)

- 次回の挑戦はいつまでにしますか。(期限)

2 終末段階で「明確」にすべき内容

コーチングの「終末段階」は、各社の人材育成プランによって年限があると思いますが、次の担当に引き継ぐ前に、以下の点を明確にできるよう振り返りをさせてください。

- どのようなテーマを設定したか、その理由は何か。

- どのような努力を積み上げてきたか。

- 何ができるようになったか。(どのような成果があったか)

- どのようにして乗り越えてきたか。(どんなことを学んだか)

- 行動することによって、どんな発見があったか。

- どのような課題を見つけたか。

- 次にどんなこと挑戦したいか。(次のテーマはどう考えるか)

言葉にして表現させることが大切。

言葉にする過程で、本人自身も気がつかなかった成果や課題に気づきます。

コストではなく資源である、という人材に対する認識をもつ

導入段階では、コーチングが成立するための「同意」を丁寧に行うことが大切。

それは、前回の記事に書きましたとおり、本来のコーチングとビジネスコーチングには大きな違いがあるからです。

職場においては、上司からの働きかけはすべて業績評価につながると社員は考えます。

これがまず本来のコーチングとの違いであり、ビジネスコーチングの大きな壁です。

この壁によって社員から「正直さ」が失われ、本来のコーチングの効果は発揮されなくなります。そこで、まず…

「社是として社員を会社の財産と見ている」など、社内人材に対する基本姿勢を「同意」の場で明らかにするとよいと思います。

展開や終末段階においては、変化の「確認」をとおして、社員にさらなる行動・学びを促します。具体的には、変化を確認しながら、成果や課題、自分への今後の宿題やその期限を明らかにしていきます。

やると言ったことやっていない場合は、それを見過ごさず、問いかけながら次のステップを明らかにしていきます。

コーチングの関係が深まれば、要望・提案・挑発などを取り入れながら、最後に温かい励ましの言葉をかけてください。

「気にかけてくれている」という実感を社員にもたらすことができれば、社員は会社の財産として成長を続けます。

多忙な現場でコーチングを行う場合、ポイントを踏まえて簡略に進める場合が多いと思います。簡略化する場合でも…

まずひと通りの知識をもった上で実施することをおすすめします。

長期的に人的資源の開発を目指す場合には、今回お示ししたコーチングモデルをもとに、まず「現場で育てる体制」をつくるとよいと思います。

社員が様々な社内人材の手を借りて育つ、という体制です。

外部に委託する場合でも、現場のマネジャーがコーチングの知識をもっていることで、人的資源は格段に豊かになります。

おすすめの関係書籍を紹介します。コーチングの原点でもあります。

忙しいあなたも、耳は意外とヒマしてます。

時間がない人におススメなのは audiobook!

ビジネスパーソンの主流は、耳読書。

読書効率がグンと上がります…

今後の生活資金に対する不安、健康不安、急な出費への備え…

そんな不安を安心に変える方法を記事にしました。

キャリアアップを目指しながら副収入もほしい…という方向けの記事です。